TSP aus Messung

mit Zusatzmasse

(Mittelwert und Streuung

von 2 Chassis, Anregung -12 dB): |

Resonanzfrequenz Fs

DC-Widerstand Rdc

Mechanische Güte Qms

Elektrische Güte Qes

Gesamtgüte Qts

Effektive bewegte Masse Mms

Äquiv. Luftvolumen Vas

Kraftfaktor BL

Wirkungsgrad Eta (1m, 2.83V, Halbraum) aus TSPs |

29.38 Hz (+/-0.5%)

5.69 Ohm (+/-0.7%)

4.629 (+/-3.4%)

0.544 (+/-1.1%)

0.487 (+/-1.0%)

57.54 gr (+/-1.7%)

80.04 dm³ (+/-1.1%)

10.54 N/A (+/-1.4%)

89.17 dB (+/-0.09)

|

Unsere Meinung:

- Der äußere Eindruck:

Der PEERLESS SLS10 sieht von vorne wie ein "klassischer" HiFi-Basslautsprecher aus: relativ breite Gummisicke, glänzend schwarz lackierte "perlgenoppte" Papiermembran und schicker "auslaufender" Blechkorb, so dass man auf ein Versenken des Chassis verzichten kann. Die 80 mm durchmessende Staubschutzkalotte ist - abweichend von der Membran - mattschwarz lackiert und scheint aus Metall zu sein.

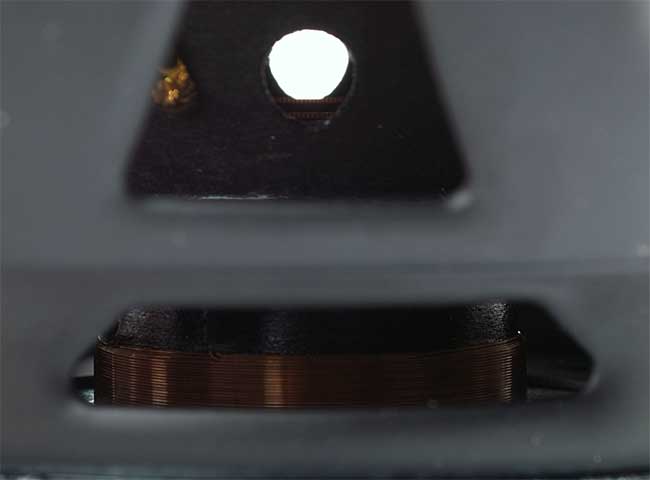

Von hinten sieht der nur 115 mm durchmessende Magnet etwas "schmächtig" für den 25er Bass aus, für einen Schwingspulendurchmesser von 38.4 mm (oder 1.5") passt das aber schon. Der Magnet ist 22 mm hoch und die hintere Polplatte ist tiefgezogen: beides ermöglich theoretisch eine große Auslenkung der 24.5 mm hoch gewickelten Schwingspule. Der lineare Hub wird mit 8.3 mm angegeben, das "outet" den SLS10 eher als potenten Subwoofer-Treiber.

Trotz Blechkorb ist das Volumen hinter der Zentrierspinne großzügig entlüftet. Auch das Volumen zwischen Staubschutzkalotte und Polkern ist dank umlaufender Löcher in der Membran entlüftet. Insgesamt ist der SLS10 eine kosteneffiziente Konstruktion.

Perfekte Verarbeitung wo man hinschaut

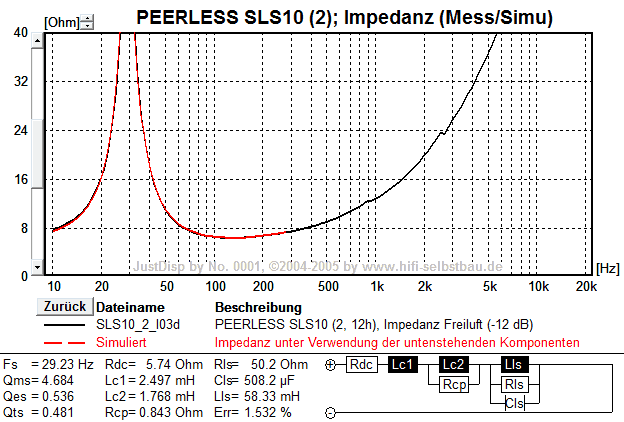

- Die TSP:

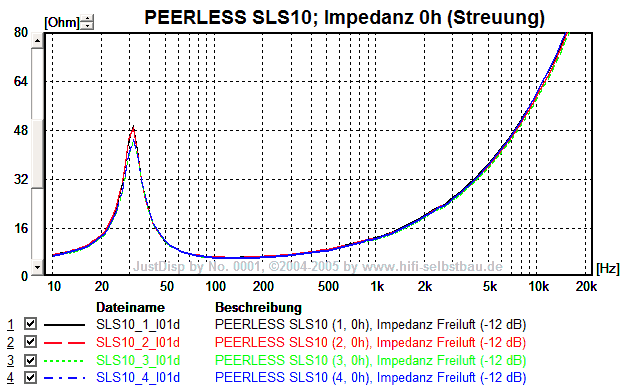

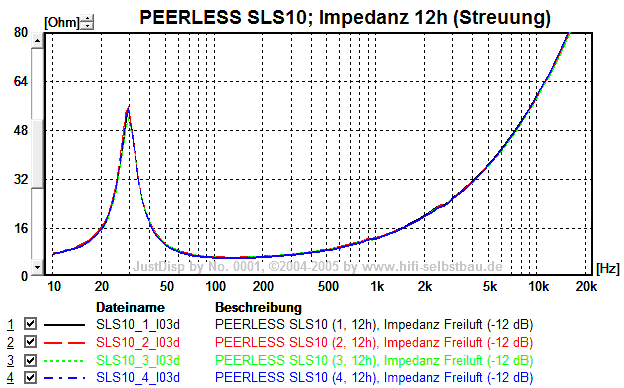

Wir haben die TSPs des SLS10 jeweils an 4 Exemplaren zunächst ohne Einrauschen gemessen und dann noch einmal nach 12 Stunden Einrauschen (und > 24 Stunden Abkühlen). Die mittlere Resonanzfrequenz ging dadurch von 31.27 auf 29.38 Hz zurück (= -6.1%). Die Streuung der Resonanzfrequenzen war in beiden Fällen außerordentlich gering (0.7 bzw. 0.5%), da scheinen die PEERLESS-Leute ihre Produktion gut im Griff zu haben.

Der SLS10 hat nach 12 Stunden einrauschen eine relativ niedrige Resonanzfrequenz von 29.4 Hz (Herstellerangabe 32 Hz). Auch bei den anderen TSPs stimmen unsere Messungen gut mit den Herstellerangaben überein, insbesondere wenn man eine 20% härtere Einspannung annehmen würde:

| TS-Parameter |

Einheit |

HiFi-Selbstbau |

PEERLESS |

Abweichung

(original) |

HiFi-Selbstbau

(20% härter) |

Abweichung

(20% härter) |

Resonanzfrequenz Fs

Gesamtgüte Qts

Äquiv. Luftvolumen Vas

Wirkungsgrad Eta (1m, Halbraum)

Gleichstromwiderstand Rdc

Effektive bewegte Masse Mms

Kraftfaktor BL |

[Hz]

[-]

[dm³]

[dB/2.83V/m]

[Ohm]

[gr]

[N/A] |

29.38

0.487

80.04

89.17

5.69

57.54

10.54 |

32

0.55

72.9

87.9

5.6

56.28

10.42 |

-8.2%

-11.5%

9.8%

1.27

1.6%

2.2%

1.2% |

32.18

0.533

66.7

|

0.6%

-3%

-8.5%

|

Die mechanische Güte ist mit 4.6 recht hoch, ein Verdienst des nicht leitenden Schwingspulenkörpers aus GSV und den aufwändigen Belüftungsmaßnahmen. Mit "normaler" Sicke hätten wir da eigentlich noch höhere Werte erwartet, aber die breiten (und damit schweren) langhubigen Gummisicken von Subwoofern sind in diesem Punkt kontraproduktiv.

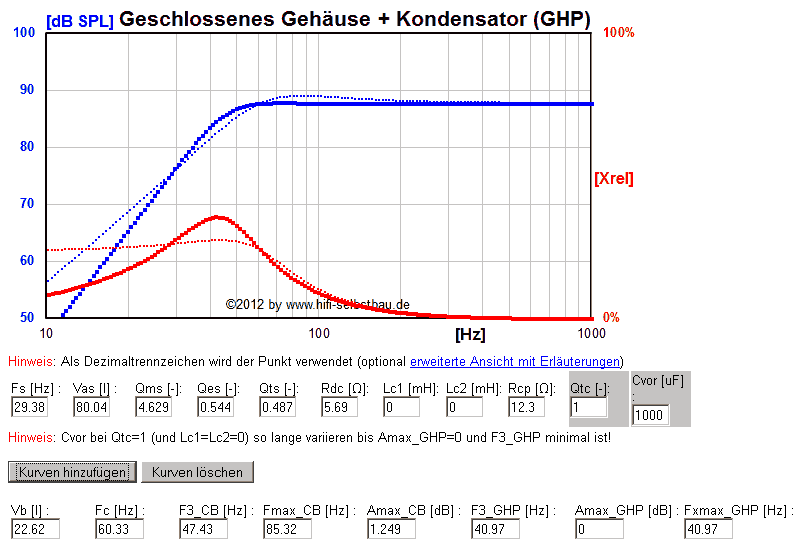

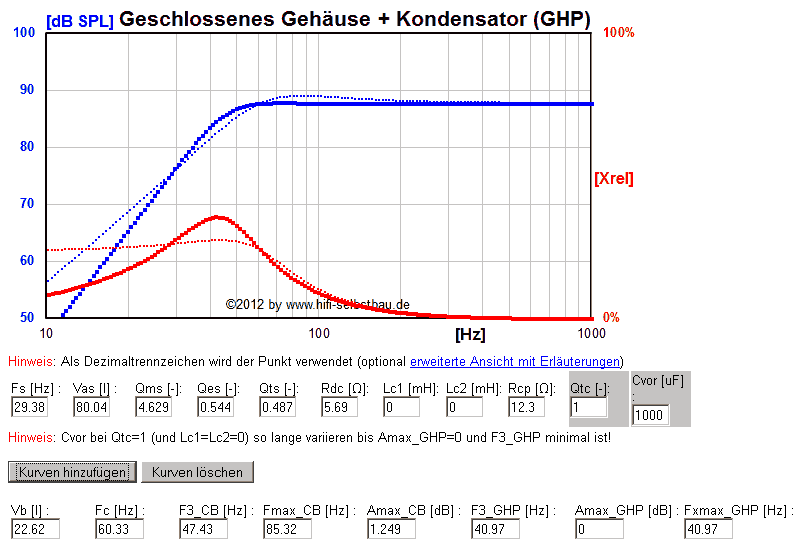

Eine Gesamtgüte von 0.49 verbunden mit der niedrigen Resonanzfrequenz legt ein geschlossenes Gehäuse nahe, welches bei einem Volumen von 72.6 Litern eine Gesamtgüte von 0.707 ergeben würde. Die untere Grenzfrequenz beträgt dann 42.6 Hz. Interessant ist auch ein System mit Vorkondensator: in einem 25 l Gehäuse (bzw. 22.6 l mit Absorptionsmaterial) ergibt sich die optimale Gesamtgüte von 1.00, ein Vorkondensator von 1000 uF sorgt dann für eine untere Grenzfrequenz von 41 Hz:

In einer 167 l großen und auf 24 Hz abgestimmten Bassreflexbox ginge es sogar bis 22 Hz runter - etwas für Leute ohne Platzprobleme ;-). Alternativ wäre auch eine TQWT (oder TML) denkbar. Unser ONLINE-Rechner empfiehlt ein Volumen zwischen 125 und 200 l, dafür geht es dann 25 bis 20 Hz tief.

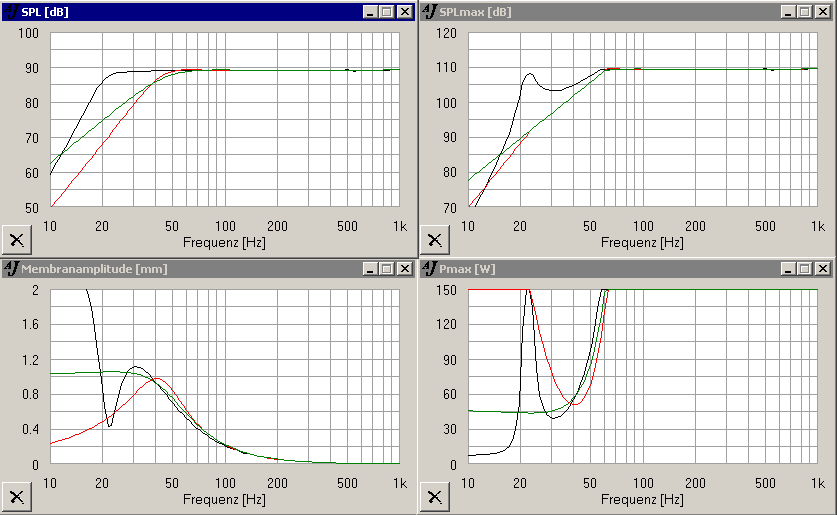

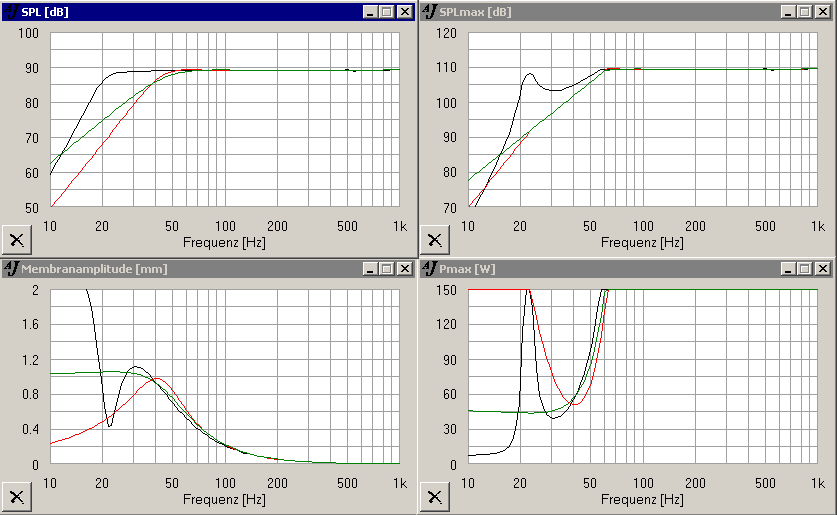

Hier noch ein Vergleich von GHP (25 l, 1000 uF, rot), CB (50 l, grün) und BR (150 l, Fb=22 Hz, schwarz) in Bezug auf SPLmax, Auslenkung etc. (Berechnung mit AJ-Horn):

-> GHP ist ein sehr guter Kompromiss aus Volumenbedarf und unterer Grenzfrequenz

Die Streuung der TSPs ist extrem gering, was auf eine sehr hohe Serienkonstanz schließen lässt - immerhin haben wir 4 Chassis getestet, da darf man das schon mal sagen.

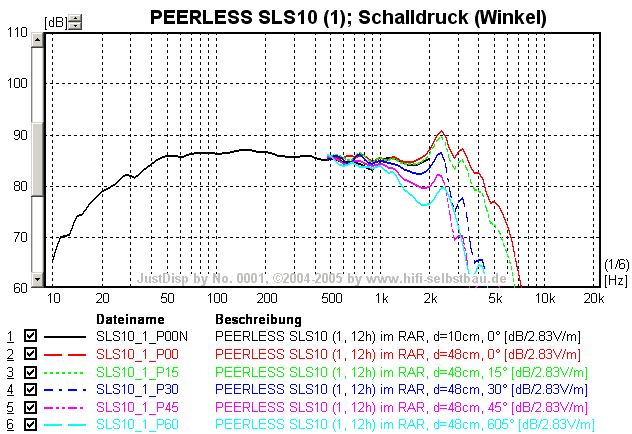

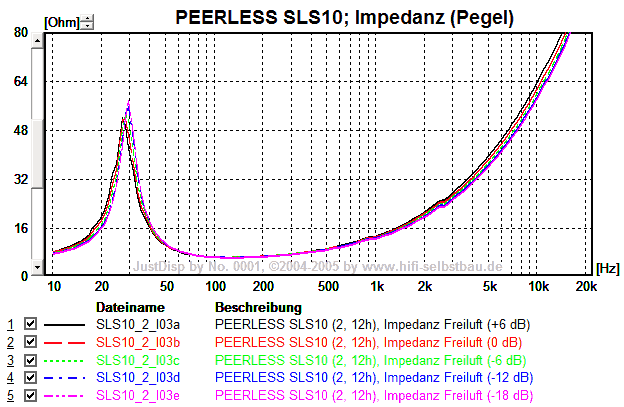

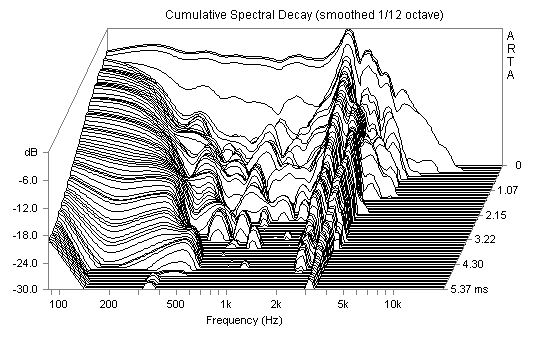

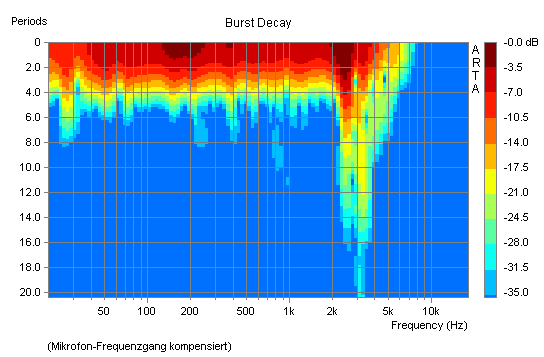

Im Impedanzverlauf deuten sich Membranresonanzen bei 900 und 2500 Hz an, die sich - wie üblich - allesamt im Frequenzgang wiederfinden.

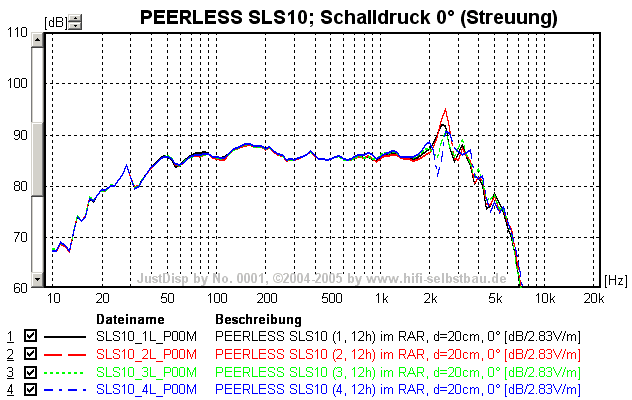

- Der Frequenzgang:

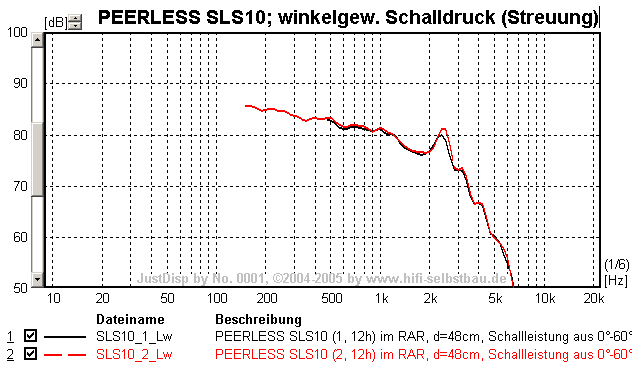

Durch die relativ hohe Schwingspuleninduktivität beginnt der Schalldruck im Nahfeld bereits ab 150 Hz leicht abzufallen. Dies zeigt sich auch im Verlauf des winkelgewichteten Schalldrucks. Für einen Subwoofer ist das irrelevant, für einen Tieftöner in einem 3-Wege-System wird dadurch der Bafflestep teilweise kompensiert.

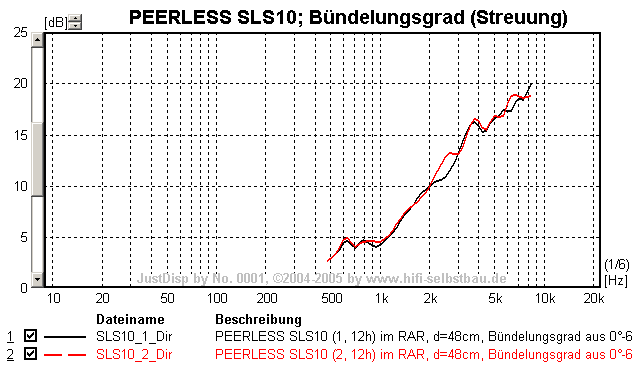

Auf Achse verläuft der Frequenzgang aller 4 Chassis in 20 cm Abstand von 240 bis 1800 Hz in einem Korridor von nur +/- 0.9 dB Breite - da gibt es nichts zu meckern! Die Membranresonanz bei 2.5 kHz ist bei 3 von 4 Chassis nur maximal 5 dB lauter als der mittlere Pegel. Ab 900 Hz setzt die Bündelung ein, die bis 1.2 kHz nur sanft zunimmt und erst darüber stärker ansteigt (wobei der Anstieg aber immer noch sehr gleichmäßig erfolgt).

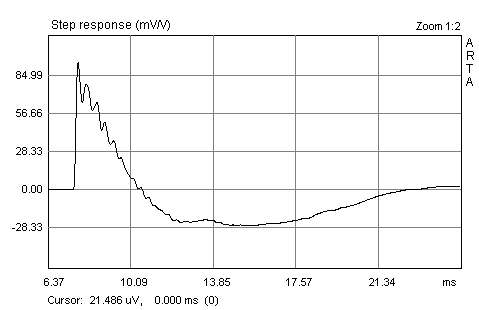

Nur bei der Membranresonanz von 2.5 kHz zeigt sich ein verzögertes Nachschwingen.

Alle 4 Chassis verhalten sich bis 1.8 kHz weitestgehend identisch (die maximale Abweichung in 20cm Abstand zwischen 10 bis 1800 Hz beträgt nur +0.63/-0.66 dB) - das ist außerordentlich gut!

- Der Klirrfaktor:

Der "harmonische" Klirrfaktor K2 verläuft fast über den gesamten Einsatzbereich linear und ist - wie üblich - stark vom Anregungspegel abhängig. Demgegenüber steigen die höheren Klirrkomponenten bis 95 dB mittlerem Schalldruckpegel kaum mit dem Anregungspegel, erst bei 100 dB ist ein größerer Pegeleinfluss erkennbar.

Bei einem mittleren Schalldruckpegel von 85 / 90 / 95 / 100 dB liegt K2 im Frequenzbereich von 40 bis 500 Hz im Mittel bei 0.40 / 0.72 / 1.31 / 2.45%. Für K3 gilt in diesem Bereich ein Mittelwert von 0.16 / 0.17 / 0.23 / 0.36%.

Die Membranresonanz liegt unterhalb des Bereichs der maximalen Ohrempfindlichkeit und damit fällt auch das K3-Klirrmaximum nicht mit im Bereich der maximalen Empfindlichkeit für K3 zusammen (s. Klirrfaktor - wie viel ist zu viel?).

Gemäß dem o.g. Artikel wäre K2 damit im betrachteten Pegelbereich unhörbar. Die K3-Spitze bei 800 Hz läge allerdings bei allen betrachteten Pegeln deutlich oberhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle, bis 500 Hz bleibt K3 jedoch unhörbar. Auch die K5-Spitze bei 500 Hz ist bei allen betrachteten Pegeln bis 95 dB hörbar - obwohl er maximal nur ca. 0.13% beträgt.

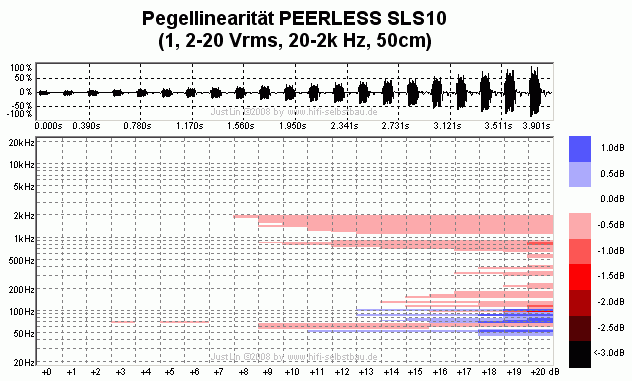

- Die Pegellinearität: Die Pegellinearität wurde für eine Anregungsspannung von 2 bis 20 Volt ermittelt, das entspricht einem mittleren Schalldruck von 84 bis 104 dB in 1 m Abstand! Zwischen 50 und 2000 Hz bleiben selbst bei 20 Volt (= +20 dB) nur ganz sporadisch mehr als 0.5 dB Dynamik auf der Strecke, zwischen 200 und 600 Hz sind auch bei 20 Volt Anregungspegel kaum Anzeichen von Dynamikkompression zu erkennen.

HiFi-Selbstbau-Fazit:

Der PEERLESS SLS10 (bzw. P830668) ist ein grundsolider 25er Tieftöner, der sich trotz "preiswerten" Zutaten wie Blechkorb und relativ "kleinem" Magnet und relativ "kleinem" Schwingspulendurchmesser dank cleverer, kosteneffektiver Konstruktion hervorragend in unserer Folterkammer schlägt. Neben dem sehr linearen Frequenzgang weiß auch die außergewöhnlich geringe Serienstreuung der 4 gemessenen Chassis zu begeistern.

Der Wirkungsgrad fällt mit gemessenen 87.4 dB/2.83V/m (Mittelwert 50-300 Hz) für einen 10"-Tieftöner relativ niedrig aus. Als Dank dafür geht er aber auch in relativ kleinen Gehäusen (25 Liter) relativ tief runter (41 Hz mit 1000 uF Vorkondensator).

Mit einem Preis von 88 € (UVP) ist er für das Gebotene ein echtes Schnäppchen - wenn er denn ins "Beuteschema" passt. Ideal ist er für kompakte geschlossene Subwoofer geeignet, wo er nur eine moderate Entzerrung von 6 dB braucht um bis 35 Hz (-3 dB) runter zu gehen (was unserer Erfahrung nach für Musikwiedergabe völlig ausreicht). Auch als Tieftöner in einer 3-Wege-Kombination bis 500 Hz ist er eine gute Besetzung. Wegen des moderaten Preises und des geringen Volumenbedarfs (als GHP-Variante) dann gerne auch im Impression-Doppelpack ;-)

|

Kommentare

Die Front ist zum Rand hin abgeflacht, so dass man sich vielleicht sogar das Einfräsen sparen kann. (OK - steht schon oben, ist aber ein weiteres liebevoll gefertigtes Detail).

Eine Dichtung ist bereits angebracht und mit acht Schraublöchern wird man das Teil auch dicht einbauen können ohne die Schrauben anzuknallen und evtl. den Korb zu verbiegen