Rundumstrahler einmal anders

Es heißt ja: "Viele Wege führen nach Rom". Die einen bevorzugen Hornsysteme mit konstanter, eingeschränkter Richtwirkung (um den Direktschallanteil am Hörplatz zu maximieren), andere lieben Dipolsysteme (um Reflexionen an den Seitenwänden zu reduzieren) und wieder andere lieben rundumstrahlende Systeme (um auch außerhalb des Sweet-Spots gut Musik zu hören).

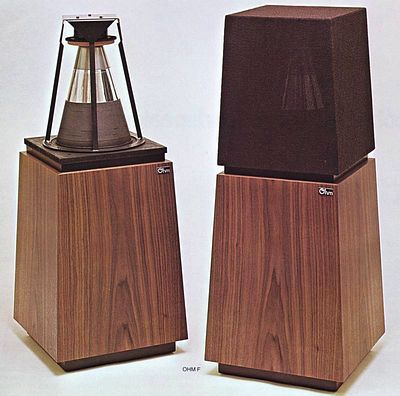

Ein klassischer Rundumstrahler ist der in den 1970er Jahren von Lincoln Walsh für die Firma Ohm Acoustics entwickelt Ohm F:

Quelle: http://www.hifimuseum.de/ohm-f-test-1974.html

Ein weiterer Klassiker ist die Duevel Bella Luna, die ein rundumstrahlendes Hochtonhorn mit einem rundumstrahlenden Tief-/Mitteltöner kombiniert:

Quelle: https://www.duevel.com/Bella_Luna

Auch von VISATON gibt es eine rundumstrahlende Box, die Fontana, die untenrum einen 17cm durchmessenden Tief-/Mitteltöner und obenrum eine 20mm durchmessende Kalotte verwendet, die auf einen konischen Reflektor strahlt:

Quelle: https://www.visaton.de/de/produkte/hifi-surround-bauvorschlaege/2-wege-boxen/fontana

Viele Rundumstrahler verwenden "Reflexionskegel" um den Schall des vertikal angeordneten Chassis in die Horizontale zu reflektieren. Dabei beschränkt sich das Rundstrahlverhalten oft nur auf die Horizontale, vertikal bündelt ein solches System stärker (z.B. deutlich weniger Abstrahlung nach oben) und es ergeben sich die für Mehrwegesystem typischen Auslöschungen im vertikalen Rundstrahlverhalten.

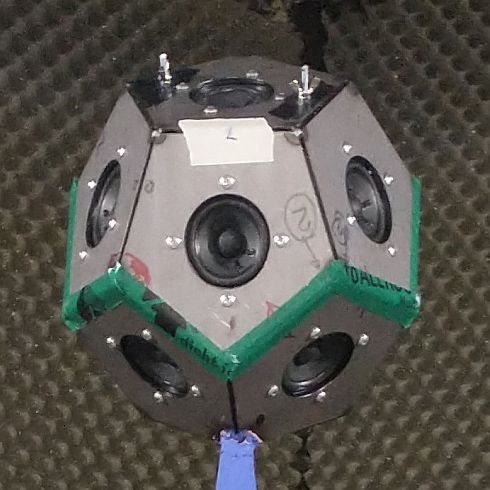

Um dem Ideal einer Punktquelle näher zu kommen wäre im Mittel-/Hochtonbereich also eine "atmende Kugel" nötig, im Bassbereich wäre das Rundstrahlverhalten wegen der großen Wellenlängen und den vergleichsweise kleinen Tieftönern weniger kritisch. Und so entstand bei unserem Abonnenten High Five die Idee im Mittel-/Hochtonbereich ein sogenanntes Dodekaeder zu verwenden:

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dodekaeder-Animation.gif

Damit die Tieftöner nicht stören wurden sie in einem Pyramidenstumpf untergebracht - einer auf jeder Seite. Und so sieht das Resultat dann in unserem Messraum auf der Drehplatte aus:

Als Tieftöner wurden RECKHORN D165i verwendet, im Dodekaeder mit 8 cm Kantenlänge (-> ca. 3.9 l Innenvolumen (brutto), Umkugelradius 11.21 cm, s. Dodekaeder-Rechner) wurden zwölf 5 cm durchmessende Breitbänder von der Firma TONEFUN TFT50 eingesetzt. Auf der Unterseite des Pyramidenstumpfs ist ein 10" Passivstrahler EARTHQUAKE Slaps M10V2 mit 275 Gramm Zusatzmasse montiert, das Ganze steht auf ca. 8 cm hohen Füßen.

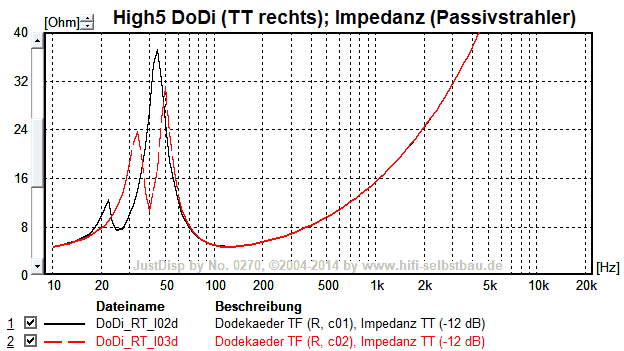

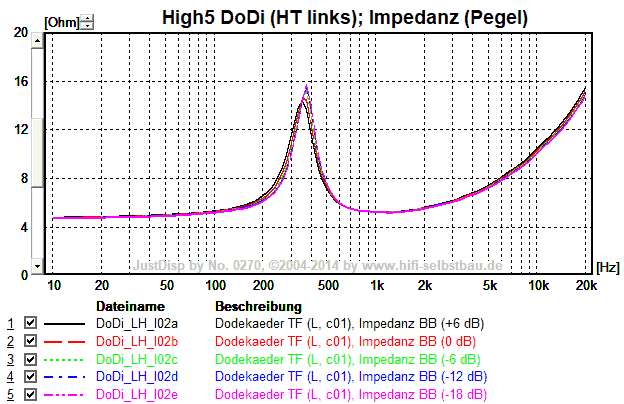

Impedanzmessungen:

Als erstes wurde die Impedanz gemessen - um zu sehen ob alles OK ist (Dichtigkeit des Gehäuses etc.). Die Tieftöner haben eine Impedanz von 4 Ohm, jeweils 2 Chassis sind parallel und dann diese 2 Gruppen in Reihe geschaltet:

Im Anlieferungszustand (c01) war eine Zusatzmasse von 275 gr am Passivstrahler montiert, es ergab sich eine ziemlich tiefe Abstimmfrequenz von 26 Hz. Wenn man die Zusatzmasse entfernt (c02) steigt die Abstimmfrequenz auf 40 Hz - das ist also der Spielraum, der sich durch die Änderung der Zusatzmasse ergibt. Es sind darüber hinaus keine Impedanzstörstellen erkennbar.

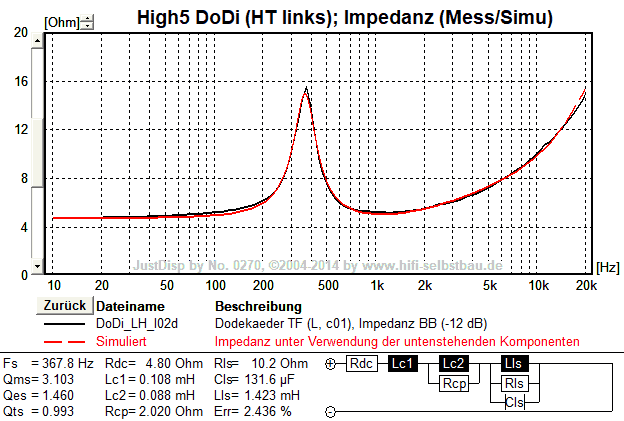

Bei den Breitbändern sind jeweils 3 Chassis parallel und dann diese 4 Gruppen in Reihe geschaltet:

Die 12 Breitbänder haben in dem ca. 1 Liter großen Dodekaeder eine Resonanzfrequenz von 368 Hz bei einer Gesamtgüte von knapp 1. Es sind darüber hinaus keine Impedanzstörstellen erkennbar.

Impedanzmäßig war soweit also alles in Ordnung, dann ging es in den ReflexionsArmen Raum (kurz: RAR) zur Messung des Rundstrahlverhaltens und des Klirrfaktors . . .

Messung Rundstrahlverhalten:

Die Messung musste mit möglichst großem Messabstand erfolgen, damit die Änderung des Chassisabstands durch die Drehung prozentual möglichst klein ist. Dadurch ergibt sich aber eine starke Raumrückwirkung, weil unser RAR eigentlich für im Boden eingelassene Chassismessungen optimiert ist. Im Bassbereich wurde daher zunächst eine Nahfeldmessung an einem der 4 Tieftöner durchgeführt:

-> durch die hohe Schwingspuleninduktivität fällt der Frequenzgang auf Achse schon ab 200 Hz leicht ab, zeigt aber bis 1.5 kHz keinerlei Membranresonanzen

Normalerweise sollte bei einem Bassreflexsystem (mit oder ohne Passivstrahler) bei der Abstimmfrequenz im Nahfeld des Tieftöners ein Frequenzgangeinbruch auftreten - der hier aber nicht erkennbar ist. Möglicherweise ist der Bassreflexeffekt durch zu starke Absorption reduziert - beim Blick durch den demontierten Passivstrahler erkennt man eine starke Absorption im Bereich der Chassis:

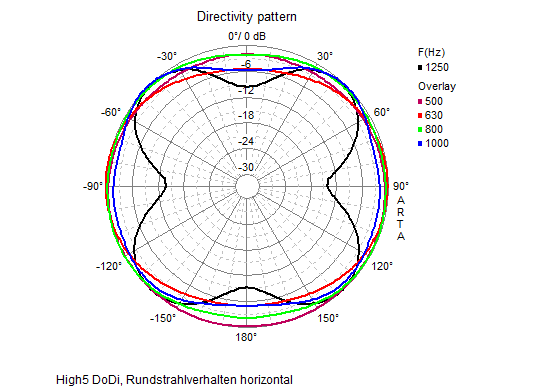

Das Rundstrahlverhalten der Tieftonsektion wurde in einem Abstand von 150 cm vom Mittelpunkt des Pyramidenstumpfs gemessen, 0° entspricht der Hauptstrahlrichtung des vorderen Tieftöners, die Höhe des Mikrofons wurde durch eine Senkrechte zum Pyramidenstumpf auf mittlerer Höhe der Tieftöner bestimmt:

-> in der 630 Hz-Terz gibt es erste Eindellungen im Rundstrahlverhalten, das bis 1 kHz fast perfekt ist

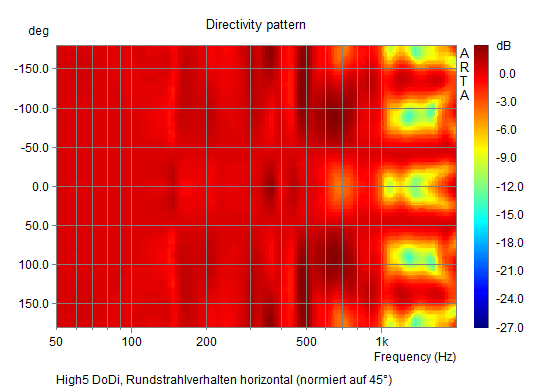

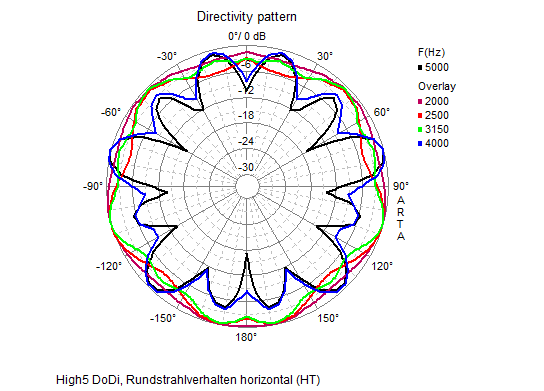

Beim Dodekaeder befand sich das Mikrofon auf mittlerer Dodekaeder-Höhe, der Abstand zum Zentrum des Dodekaeders war erneut 150 cm:

-> bis zur 3150 Hz-Terz sehr gleichmäßiges Rundstrahlen, darüber zeigen sich ein 12-Zack

Vom Rundstrahlverhalten her könnte die Trennfrequenz zwischen Tiefton- und Hochtonsektion irgendwo zwischen 400 und 1000 Hz liegen - aber was sagt der Klirrfaktor dazu?

Messung Klirrfaktor:

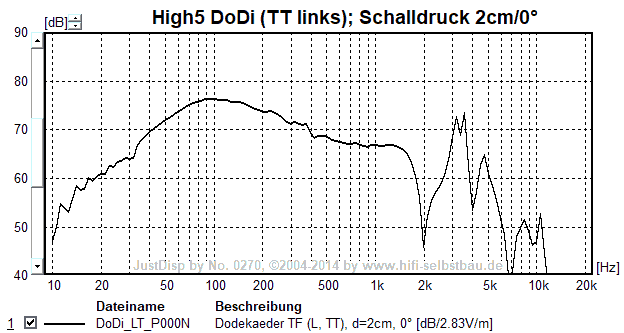

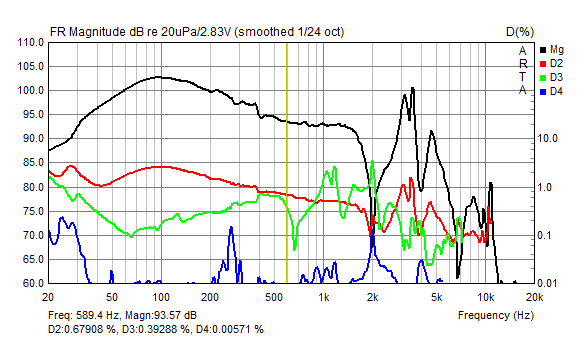

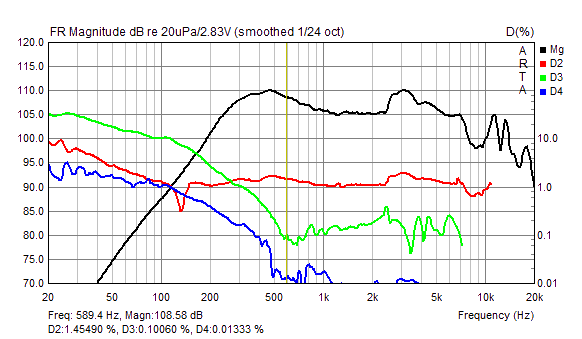

Die Messung des Klirrfaktors war nur in unmittelbarer Nähe (ca. 2 cm) eines Einzelchassis möglich:

-> unterhalb von 600 Hz steigt K3 bei der Hochtonsektion stark an, hier sollte getrennt werden

Messung im Hörraum:

Schon bei Anlieferung wurde eine Dirac-Messung der einzelnen Sektionen gemacht:

Das sah doch schon mal vielversprechend aus! Da die Sektionen getrennt gemessen wurden und Dirac das "irgendwie" skaliert fehlt ein absoluter Pegelbezug.

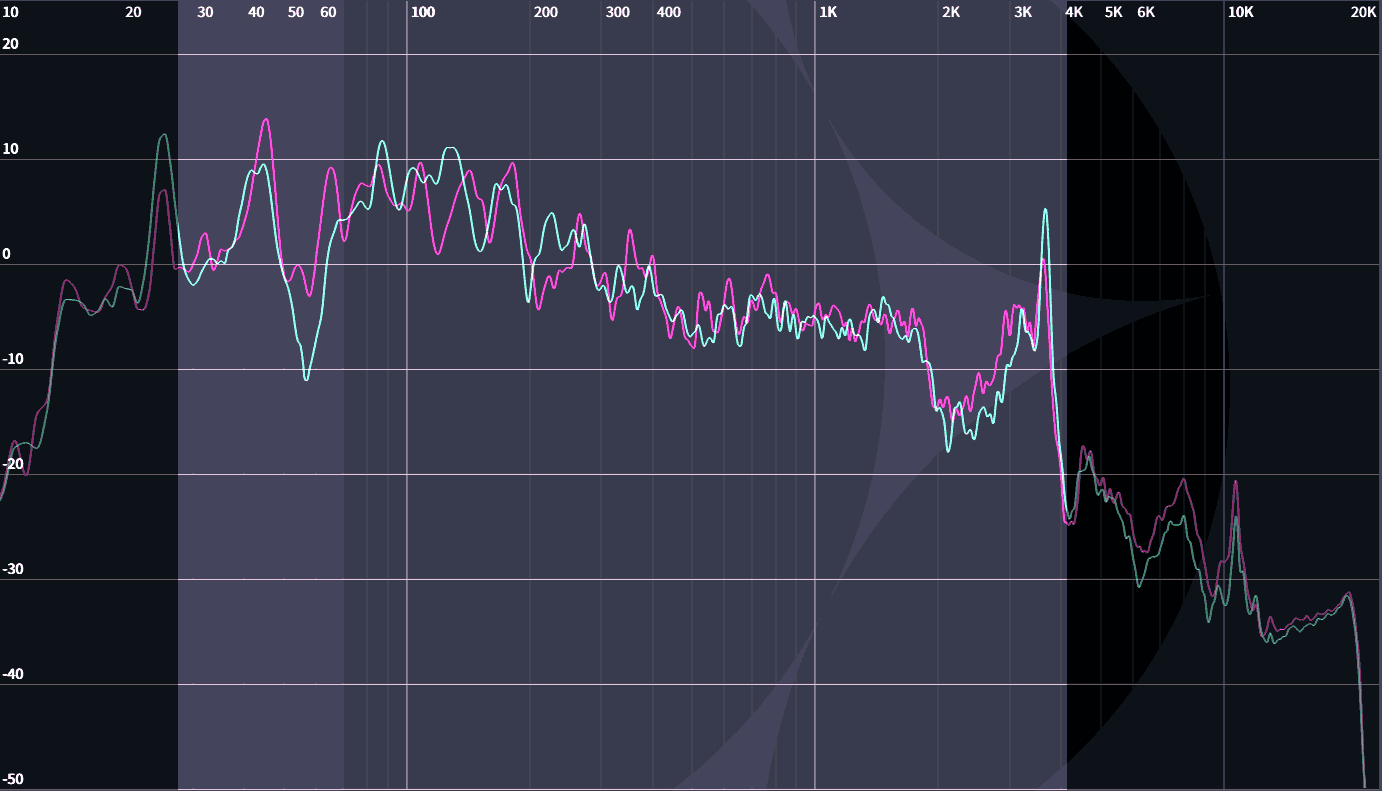

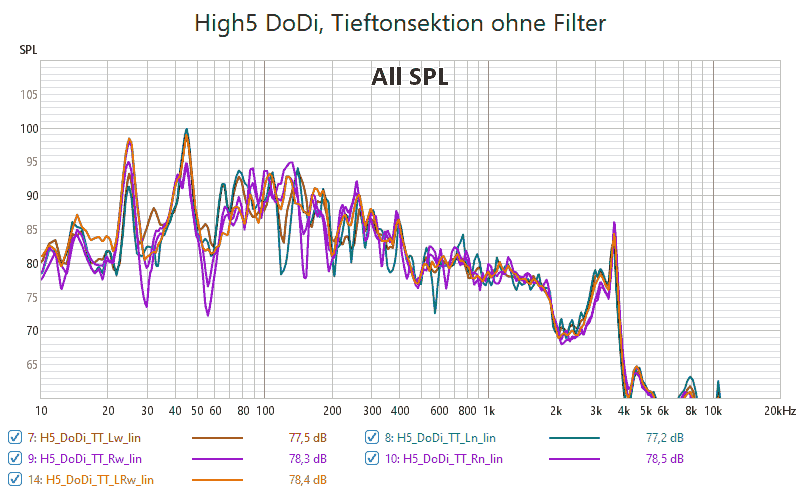

Für die anschließende Bestimmung der Filterung und Entzerrung wurden noch Messungen mit REW nach dem bewährten Schema gemacht (s. Das RTA-Modul von REW). Dabei wurde jeweils nur der linke, nur der rechte und dann beide Kanäle gleichzeitig (bei 3 dB reduziertem Pegel) gemessen. Da es sich um einen Rundumstrahler handelt haben wir zum einen nur im Bereich des Hörplatzes gewedelt (Index n für narrow) und zusätzlich in einem recht breiten Bereich gewedelt (hinter dem Hörsofa über die gesamte Sofabreite in mehreren Höhen, Index w für wide):

Die räumliche Mittelung um den engeren Hörbereich (sitzend) und über einen breiteren Bereich (sitzend und stehend) ergibt weitgehend gleiche Ergebnisse. Dies gilt auch für die Messung der einzelnen Kanäle und beider Kanäle (- 3dB). Die einzelnen Sektionen sind offenbar wenig richtungs- und hörplatzabhängig und die energetische Summation (0 dB + 0 dB = +3 dB) funktioniert gut - damit ist das Entwicklungsziel erreicht!!!

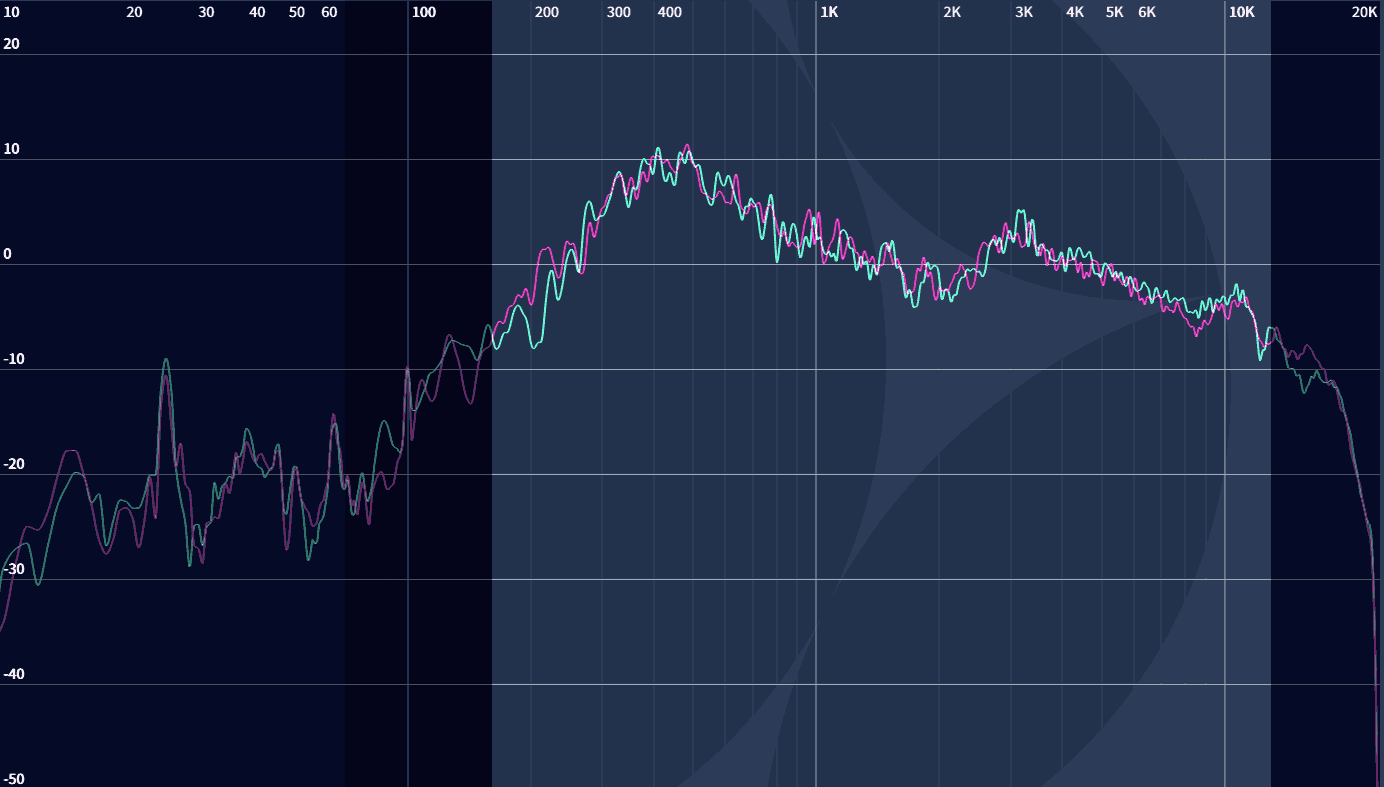

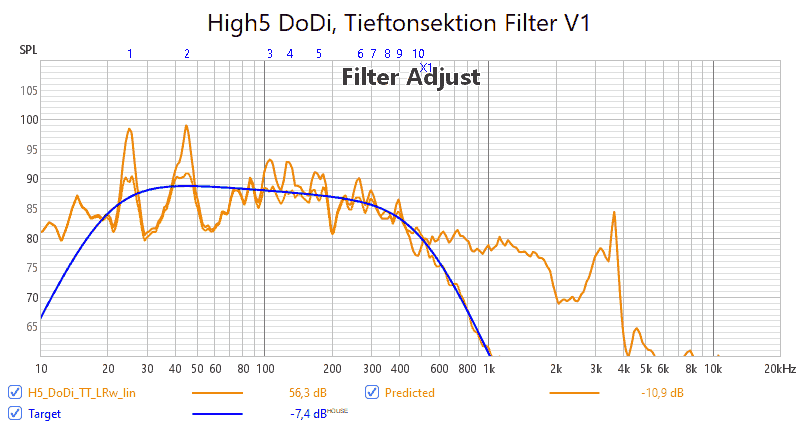

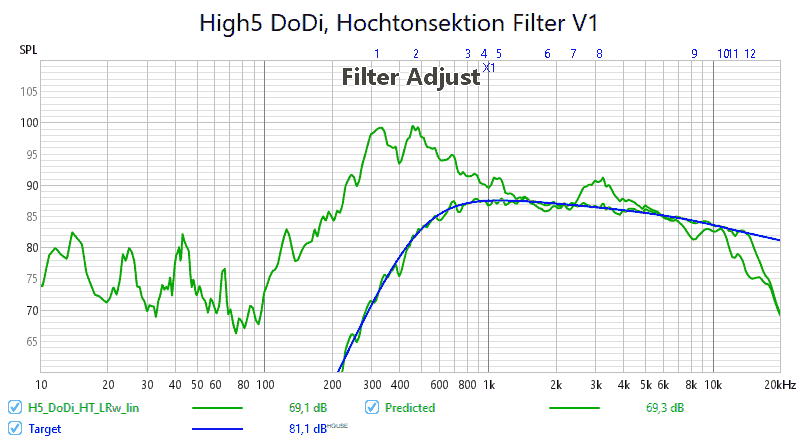

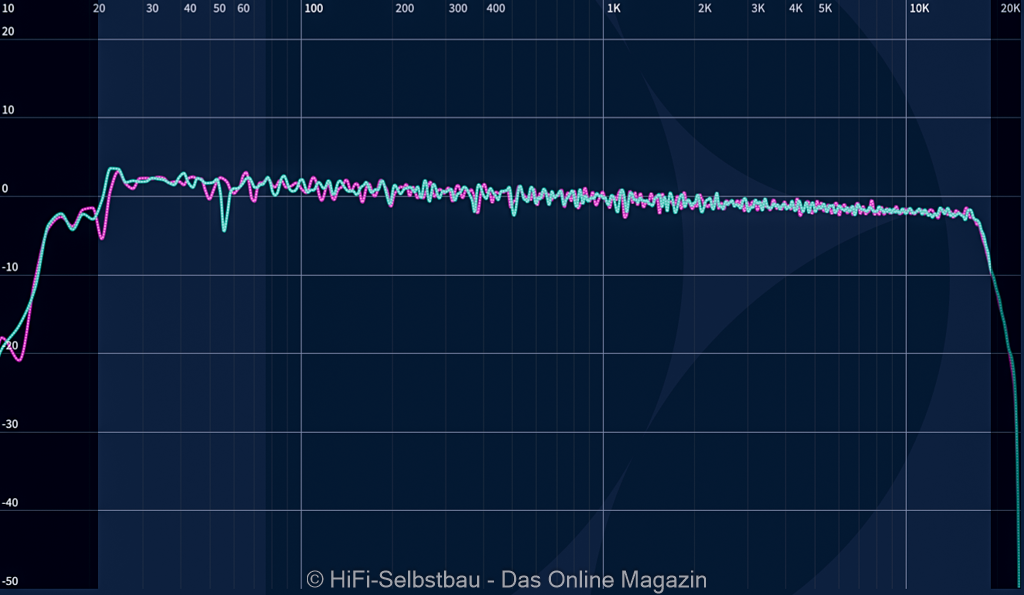

Basierend auf den Messungen mit beiden Kanälen und breiter räumlicher Mittelung (Index LRw) wurden in REW passende Filter simuliert:

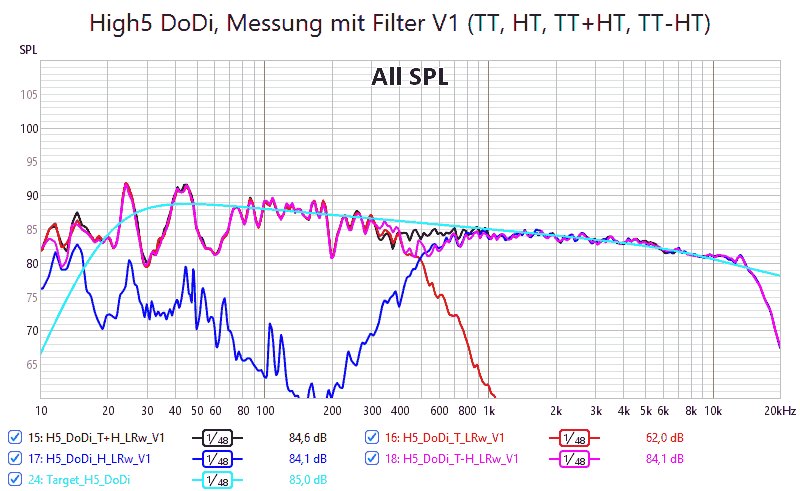

Und so hat sich das dann gemessen:

Hinweis: Die Einbrüche < 100 Hz wurden nicht entzerrt, da dort Dirac noch korrigieren soll

Die Zielfunktion wurde von 70 Hz bis 14 kHz sehr gut getroffen, auch die Einzelzweige treffen sehr gut ihre Einzel-Zielfunktionen (hier nicht gezeigt). Trotzdem ergibt sich im Bereich der Trennfrequenz keine ideale Summation - denn wegen der breiten Mittelungsfläche kann das ja auch nicht überall perfekt funktionieren. Umgekehrt gibt es bei Verpolung der Hochtonsektion auch keinen ausgeprägten Einbruch - den gäbe es nur bei Betrieb eines Lautsprechers an einem Punkt, der gleich weit von der Tief- und Hochtonsektion entfernt ist.

Daher ist die Wedelmessung nicht geeignet das benötigte Time-Delay zu ermitteln: hier muss eine Messung an einem Messpunkt gemacht werden, der denselben Wegunterschied zur Tief- und Mitteltonsektion hat wie er auch am Hörplatz auftritt! An diesem Punkt sollte das Time-Delay dann so angepasst werden, dass sich eine maximale Addition ergibt.

Einmessung im CologneListeningCenter mit Dirac

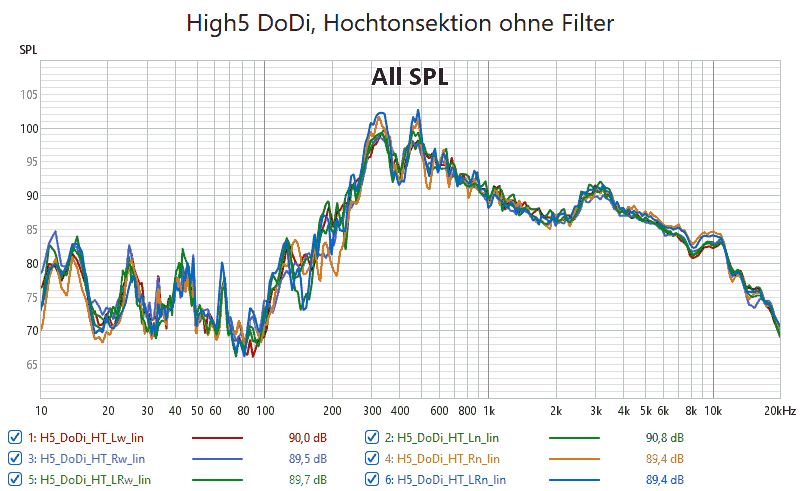

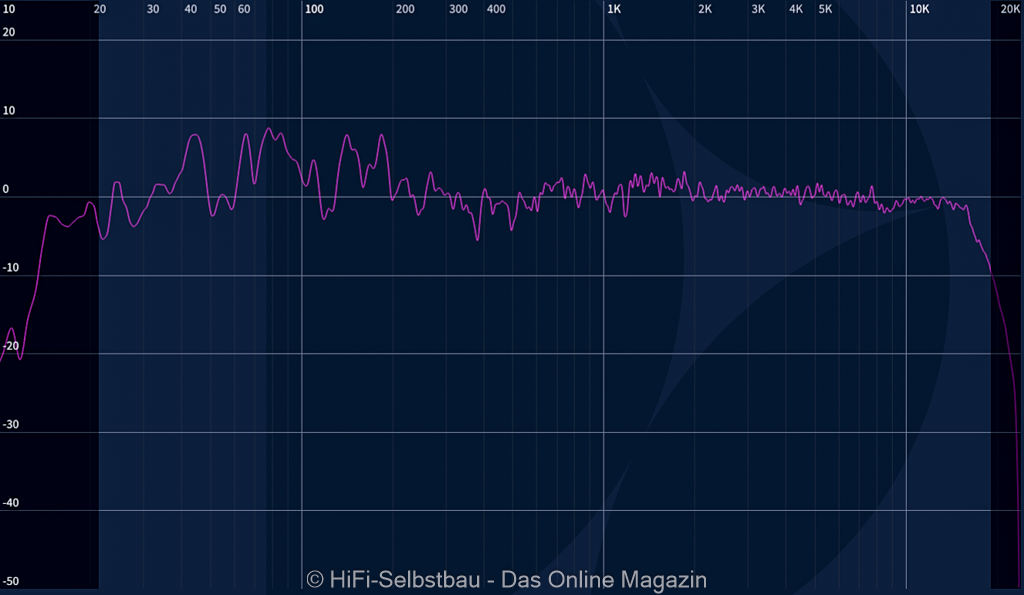

Was macht unsere Lieblingssoftware mit so einer Konstruktion? Man darf staunen, wenn man Schwierigkiten erwartet hätte, treten sie nicht auf. Hier zeigt sich dann wieder welch mächtiges Werkzeug Dirac ist und wie ausgeschlafen der Auswerte-Algorithmus offenbar arbeitet. Also nun die Messung am Hörplatz mit 9 Positionen. Zunächst links

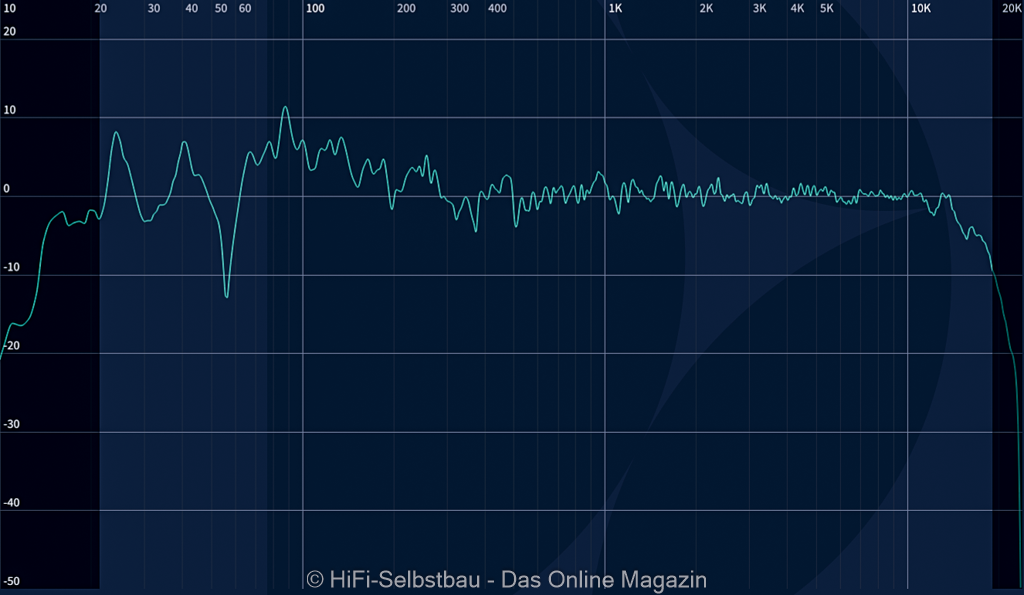

Wie in unserem Raum typisch, verhält sich der rechte Lautsprecher leicht anders. Das wird jeder von zu Hause her in irgendeiner Form kennen.

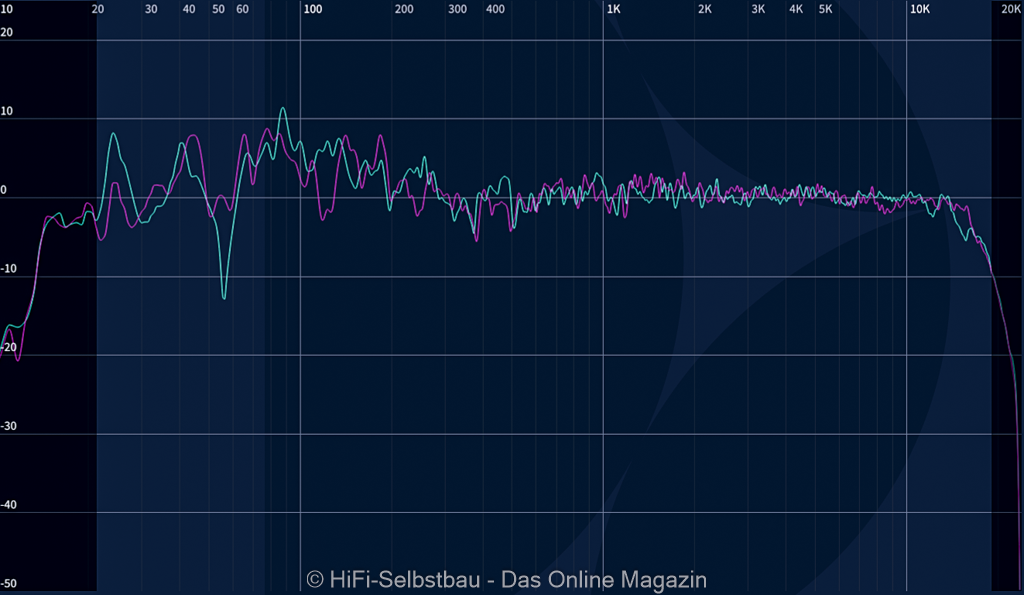

Beide Messungen übereinander gelegt, zeigt sich das es vorwiegend im unteren Bereich größere Unterschiede gibt, Physik eben.

Für die Korrektusoftware Dirac ist das aber kein größeres Problem

Tatsächlich klingen die DoDi´s nicht wie sie aussehen abenteuerlich, aufregend, spektakulär, sondern auch schon ohne Dirac wie ein guter Lautsprecher zu klingen hat. Er gibt das wieder was in der Aufnahme steckt, nicht mehr, nicht weniger. Was anders und der Konstruktion geschuldet ist, die DoDi´s bilden recht hoch ab und an das Bühnenbild, ist man so von "normalen" Lautsprecher nicht gewohnt, muss man sich gewöhnen. Aber das ist nichts spezielles der DoDi´s, sondern bei allen Rundstrahlern zu beobachten.

Fazit:

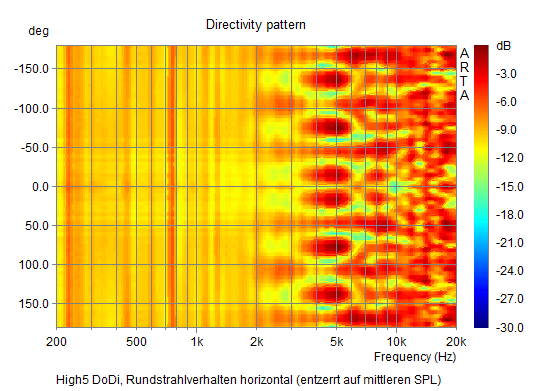

Die DoDi von High Five ist ein Rundumstrahler, der in der Mittel-/Hochtonsektion mithilfe von 12 identischen Chassis gleichmäßig verteilt auf einem Dodekaeder mit 8 cm Kantenlänge (-> Umkugelradius 11.21 cm) das Ideal einer atmenden Kugel nachbilden will. Dies funktioniert bis 3 kHz (Wellenlänge ca. 11.4 cm = Umkugelradius) auch sehr gut, darüber ist der Abstand der Chassis zu groß und das Rundstrahldiagramm bricht in 12 Spitzen bzw. Senken auf.

Die Tieftonsektion strahlt horizontal bis ca. 1 kHz weitgehend gleichmäßig rundum.

Trotz des großen Abstands zwischen den Tieftönern und der Hochtonsektion von im Mittel ca. 75 cm sind beide Quellen am ca. 3.5 m entfernten Hörplatz nicht einzeln zu lokalisieren, sondern verschmelzen ideal. Wie schon bei den obigen Messungen zu erkennen (Vergleich schmaler/breiter Mittelungsbereich) ist der Frequenzgang oberhalb der Schröder-Frequenz nur wenig vom Hörplatz abhängig - hier ist das Konzept der atmenden Kugel voll aufgegangen.

Der Wirkungsgrad der Tieftonsektion ist trotz Verwendung von 4 Chassis gering, bei Verwendung eines HYPEX FusionAmp FA253 mit 250 Watt an 4 Ohm leuchtet die Overload-LED schon ohne Dirac-Entzerrung häufig auf - hier dürfte die Leistung gerne auch 500 Watt sein . . .