Unsere Meinung:

- Der äußere Eindruck:

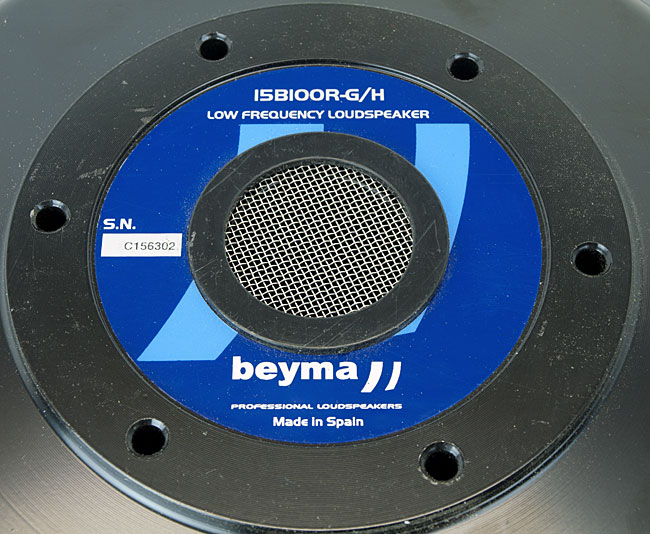

Der BEYMA 15B100R-GH sieht wie ein klassischer 38er Bass aus: Druckgusskorb

mit 8 Befestigungslöchern, 12-fach geriffelte Papiermembran, 110 mm

durchmessende Staubschutzkalotte aus steifem Papier. Der Antrieb besteht

aus einem 224 mm durchmessender Magnet mit gegossener, rückwärtiger

Polplatte (mit 35 mm durchmessender Polkernbohrung) für besonders große

Auslenkungen und einer 100 mm durchmessenden und 15.5 mm hohen Schwingspule

in einem 10 mm hohen Lufspalt. Das ergibt rein rechnerisch "nur" einen

linearen Hub von +/- 2.75 mm. Nach den Erfahrungen der BEYMA-Leute bleibt

der Antrieb aber über einen größeren Bereich weitgehend linear, und

zwar abhängig von der Luftspalthöhe um +/- Luftspalthöhe/3.5. Damit

ergäbe sich dann ein linearer Hub von +/- 5.6 mm.

Das "besondere" am 15B100R-GH ist jedoch, dass er keine im PA-Bereich

übliche, mehrfach gefaltete Textilsicke hat sondern eine eher aus dem

HiFi-Bereich bekannte Schaumstoffsicke. In den 80er Jahren, der Hoch-Zeit

des Lautsprecher-DIY, war dieses Sickenmaterial sehr beliebt, fiel dann

aber in Ungnade, als es 10 bis 15 Jahre später reihenweise zu Sickenfras

kam. Mittlerweile sind die Schaumstoffsicken aber deutlich langzeitstabiler.

| Die "optimale"

Sicke Die Funktion der Sicke ist es (zusammen mit der

Zentrierspinne) die Membran zu führen. Die Einspannung in 2

Ebenen verhindert dabei auch ein Taumeln der Membran.

Die 2-teilige Führung soll:

- um die Nulllage herum ohne Losbrechmoment funktionieren,

- über eine möglichst lange Strecke möglichst linear sein

und

- bei darüber hinaus gehender Auslenkung durch einen progressiven

Anstieg der Steifigkeit dafür sorgen, dass der Schwingspulenträger

nicht gegen die hintere Polplatte donnert.

Die meisten dieser Aufgaben übernimmt die Zentrierspinne, da

sie an einer sehr steifen Stelle der Membran angreift (nämlich

am Schwingspulenträger, in der Nähe der Verklebung zur Membran).

Demgegenüber greift die äußere Sicke an einer sehr "wabbeligen"

Stelle der Membran an - dem äußeren Rand der Membran, der maximal

weit vom steifsten "Knotenpunkt" Schwingspulenträger/Membran/Staubschutzkalotte

entfernt ist. Damit die Bewegung der Membran möglichst wenig

beeinträchtigt wird sollte die Sicke also möglichst nicht zu

schwer sein und eventuell auftretende Schwingungen des "wabbeligen"

Membranrandes bedämpfen.

Wenn die Sicke schwer wäre würde die Massenträgheit der Sicke

die Membranbewegung am Rand reduzieren, im ungünstigsten Fall

würde der Rand deswegen sogar gegenphasig zum Rest der Membran

schwingen und einen Einbruch im Frequenzbereich erzeugen. Von

diesem "Sickenresonanz" genannten Phänomen sind vor allem größere

Breitbänder mit ihren sehr dünnen und daher am Rand wenig steifen

Membranen betroffen. Aber auch die Membran eines 38er Basses

ist am 316 mm durchmessenden Rand schon über 100 mm von der

100 mm durchmessenden Schwingspule und der 110 mm durchmessenden

Staubschutzkalotte entfernt.

Im Prinzip ist also eine leichte Schaumstoffsicke dazu geeignet

die Membran zwar zu führen, ansonsten aber nicht negativ zu

beeinflussen. Trotzdem muss die Membran natürlich selber dafür

sorgen, dass nicht ihr Eigengewicht am Rand oder eine fehlende

Membransteifigkeit zu Resonanzerscheinungen führt. Diese kann

die leichte Schaumstoffsicke dann nicht mehr so gut wie eine

dämpfend beschichtete, mehrfach gefaltete Textilsicke bedämpfen.

Schaumstoffsicken wird nachgesagt, dass sie ein besonders geringes

Losbrechmoment haben und daher besonders bei kleinen Auslenkungen

eine lineare Federkennlinie haben. "Dummerweise" ist die Schaumstoffsicke

nicht alleine dafür zuständig, denn die Zentrierspinne hat oftmals

sogar eine stärkere Federwirkung und dominiert daher die Gesamtfederwirkung.

Durch ihre geringe Masse und Eigensteifigkeit kann es bei

Schaumstoffsicken in geschlossenen Gehäusen und bei großen Auslenkungen

eher passieren, dass die Sicke vom Wechseldruck im Gehäuse beeinflusst

und von ihrer gewollten Funktion abgebracht wird. Bei einem

Subwoofer in einem kleinen, geschlossenen Gehäuse wäre eine

Schaumstoffsicke daher eine schlechte Wahl.

|

Wir sind mal gespannt, ob man die der Schaumstoffsicke nachgesagten

positiven Eigenschaften in den Messdaten wiederfinden kann . . .

- Die TSP:

Die gemessenen TSPs stimmen recht gut mit den Herstellerangaben bzw.

den Ergebnisse der Messungen bei K&T im Heft 05/2011 überein (dort wurden

übrigens dieselben Chassis gemessen wie bei uns):

| TS-Parameter |

Einheit |

BEYMA |

HiFi-Selbstbau |

K & T 05/2011 |

Resonanzfrequenz Fs

DC-Widerstand Rdc

Mechanische Güte Qms

Gesamtgüte Qts

Äquiv. Luftvolumen Vas

Membranmasse Mms

Kraftfaktor BL

Wirkungsgrad Eta (1m, Halbraum) |

[Hz]

[Ohm]

[-]

[-]

[dm³]

[g]

[N/A]

[dB/2.83V/m] |

30

5.4

10.894

0.252

248.96

119

21.8

98 |

28.21

5.38

11.446

0.22

313.33

109.97

21.64

98.6 |

26.51

5.29

7.47

0.2

355.99

111.13

21.42

98.6 |

Der lineare Hub ist mit rechnerischen +/- 2.75 mm ( (Schwingspulenhöhe-Luftspalthöhe)/2

) nicht gerade üppig, dafür sind in Freiluft (= Bassreflexbox) bei sehr

tiefen Frequenzen nur 1 Watt Verstärkerleistung nötig. In einem geschlossenen

Gehäuse wäre bei 50 Hz und einem Schalldruckpegel von 107 dB(Peak) eine

Spitzenauslenkung von +/- 2.75mm erreicht.

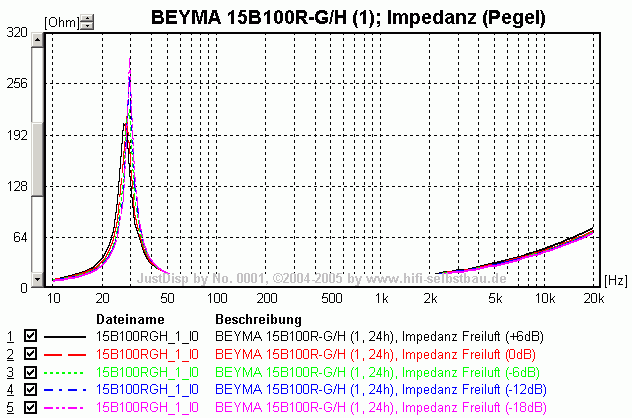

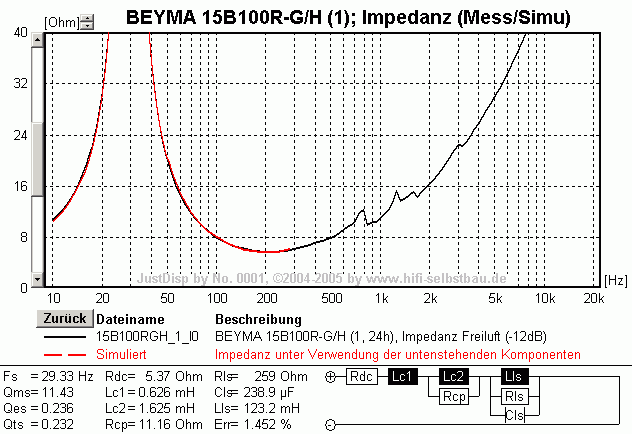

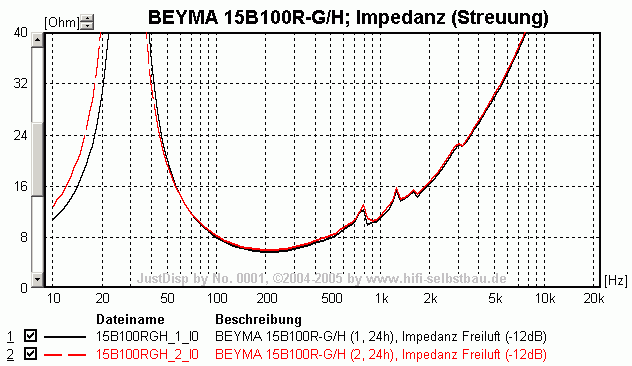

Im Impedanzverlauf deuten sich Membranresonanzen bei knapp 800, 1300,

1600 und 3000 Hz an, die sich - wie üblich - im Frequenzgang wiederfinden.

Die Impedanzerhöhungen sind auch im Datenblatt des Herstellers erkennbar.

Die TSPs lassen in einem "idealen" Bassreflexgehäuse keine Tiefbasswiedergabe

erwarten. Erst wenn man das Gehäuse deutlich größer macht, in Wandnähe

aufstellt und auf praxisgerechte 40 Hz abstimmt geht es tief genug hinunter:

Da die maximale Übernahmefrequenz zum Mittel- oder Hochtöner ohnehin

unter 1 kHz sein sollte könnte man den sanften Anstieg zu hohen Frequenzen

hin auch durch eine etwas zu große Spule auffangen . . .

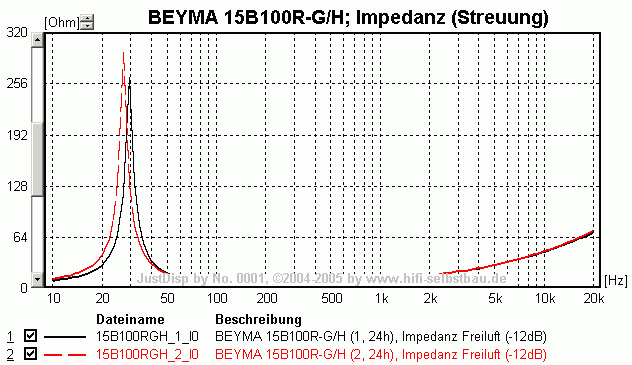

Die Streuung der TSPs ist bei den wesentlichen Parametern Rdc, Mms und

BL sehr gering.

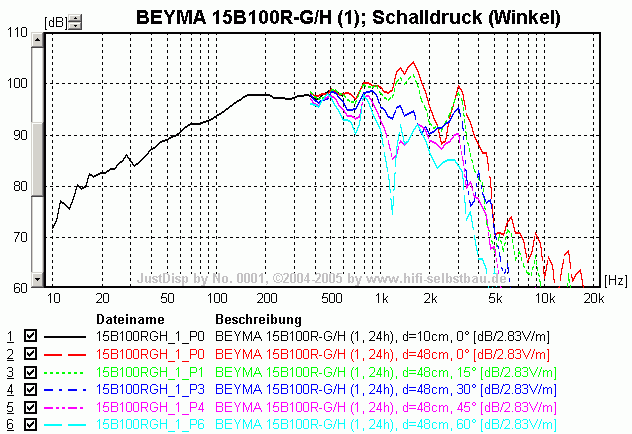

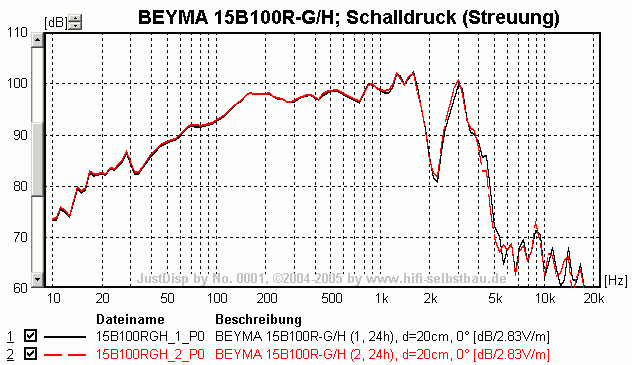

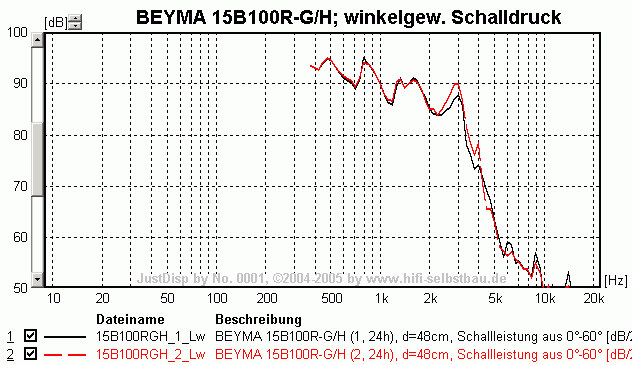

- Der Frequenzgang:

Es ist immer wieder erstaunlich, wie linear der Frequenzgang von 38er

Basslautsprechern sein kann - auf Achse. Trotz des stattlichen Membrandurchmessers

schafft der 15B100R-GH dort eine obere Grenzfrequenz von etwa 1.6 kHz,

bevor er "abstürzt". Die obere Frequenzgrenze wird allerdings nur durch

eine "Doppelresonanz" bei 1.3 und 1.6 kHz erreicht und geht mit einem

Anstieg beginnend von ca. 600 Hz einher. Um 800 Hz gibt bereits eine

erste Membranresonanz.

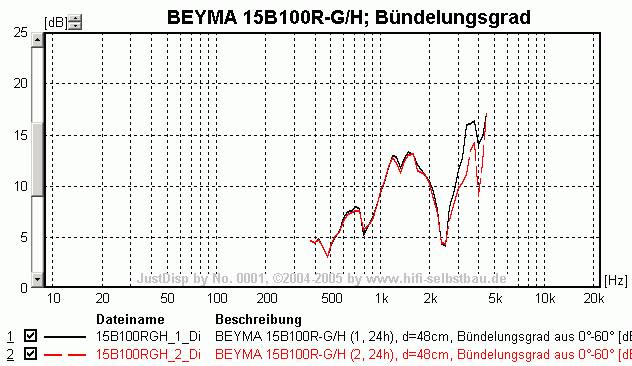

Bis 500 Hz ist der Frequenzgang perfekt, darüber setzt dann auch die

Bündelung ein.

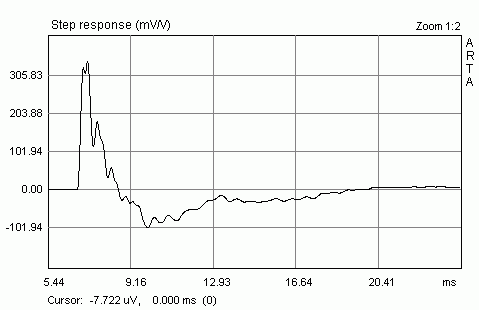

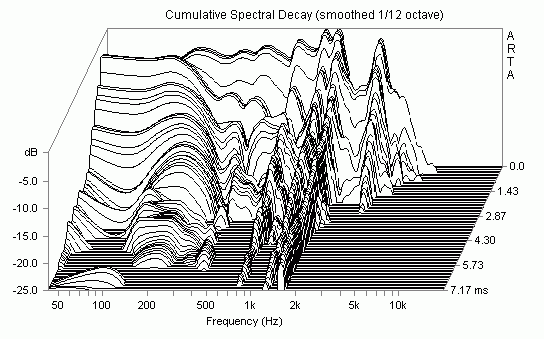

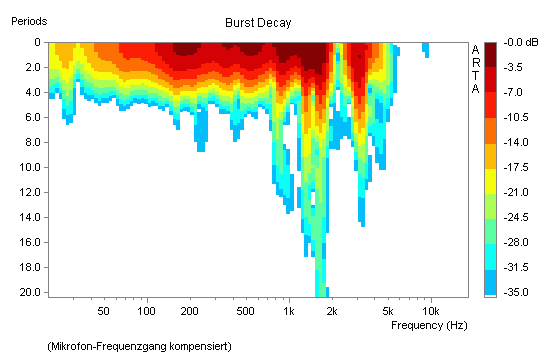

Im Zerfallspektrum sieht man verzögertes Ausschwingen bei 800, 1300,

1600 und 3000 Hz - diese Frequenzen kennen wir schon aus der Impedanzmessung.

Die Exemplarstreuung ist sehr gering. Das zeugt von einer guten Fertigungskonstanz.

- Der Klirrfaktor:

Der "harmonische" Klirrfaktor K2 verläuft weitgehend konstant. Der "unharmonische"

K3 zeigt Spitzen bei ca. 433 und 533 Hz (1/3 der Membranresonanzen 1300

bzw. 1600 Hz) sowie bei 1000 Hz (1/3 der Membranresonanz bei 3 kHz).

Auch K5 weist eine Doppelspitze bei 260 und 320 Hz auf (1/5 der Membranresonanzen

1300 bzw. 1600 Hz) sowie bei 600 Hz auf (1/5 der Membranresonanz bei

3 kHz).

Bei einem mittleren Schalldruckpegel von 90 / 95 / 100 / 105 dB liegt

K2 im Frequenzbereich von 40 bis 1000 Hz im Mittel bei 0.39 / 0.69 /

1.27 / 2.53%. Für K3 gilt in diesem Bereich ein Mittelwert von 0.16

/ 0.21 / 0.27 / 0.44%.

Gemäß des Artikels

Klirrfaktor - wie viel ist zu viel? wäre die K3-Klirrspitze bei

433/533 Hz gerade nicht hörbar, wohl aber die Spitze bei 1 kHz. Auch

die K5-Spitze bei 600 Hz ist hörbar. Bei sehr hochwertigen Systemen

sollte der 15B100R-GH daher nur bis max. 500 Hz zum Einsatz kommen.

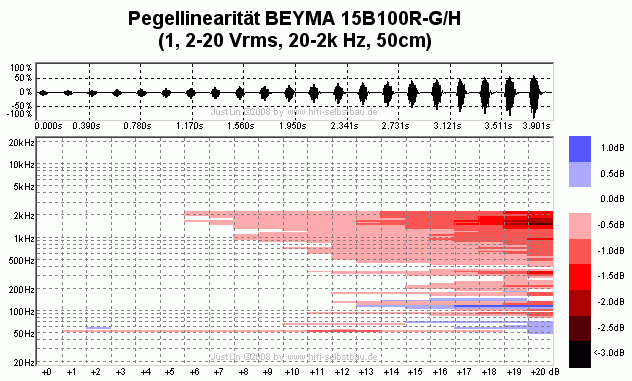

- Die Pegellinearität:

Trotz des hohen Wirkungsgrades wurde die Pegellinearität bis 20 V gemessen,

das entspricht bei einem Wirkungsgrad von 98.5 dB/2.83V/m einem Schalldruck

von immerhin 115.5 dB!! Bis 600 Hz ist die Pegellinearität sehr gut,

darüber macht der 15B100R-GH zunehmend dicht, bei 1 kHz sind aber immerhin

noch 111.5 dB mit einer Dynamikkompression <= 1 dB machbar.

HiFi-Selbstbau-Fazit:

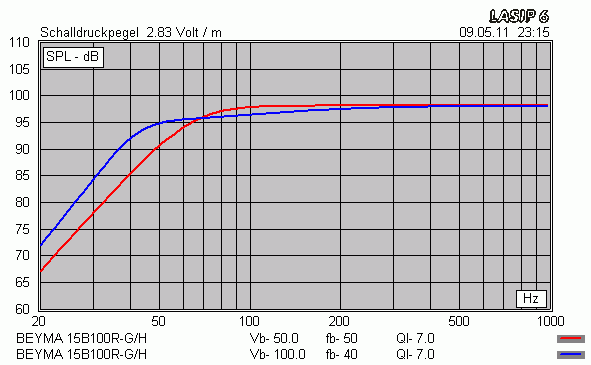

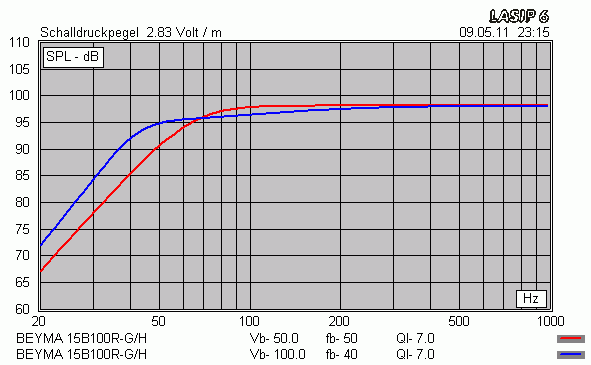

Der BEYMA 15B100R-GH ist ein "lauter" 38er Bass, der "Dank" seines

sehr starken magnetischen Antriebs ohne "Entzerrung" in einem Bassreflex-Gehäuse

nicht besonders tief kommt. Dafür gibt er sich mit 50 (F3 = 65 Hz) bzw.

100 Litern (F3 = 40 Hz mit Wand- bzw. Weichenunterstützung) Gehäusevolumen

zufrieden.

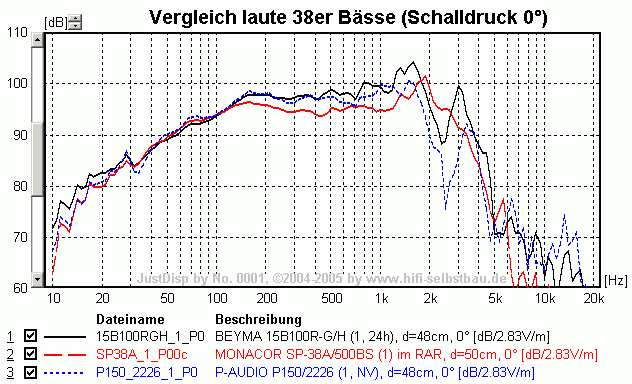

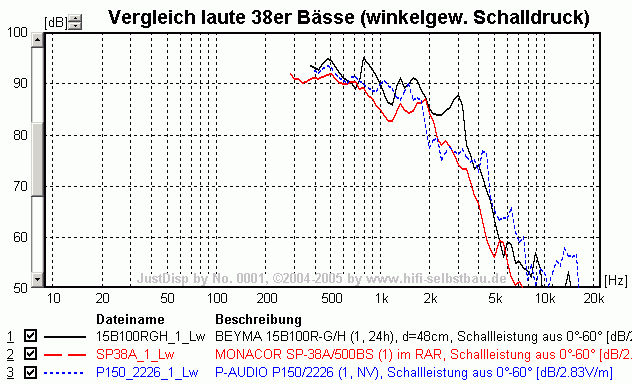

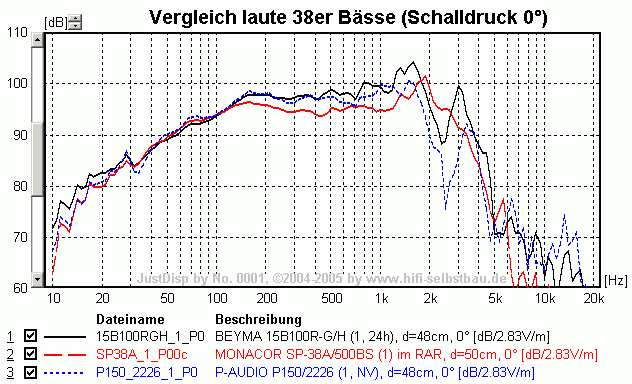

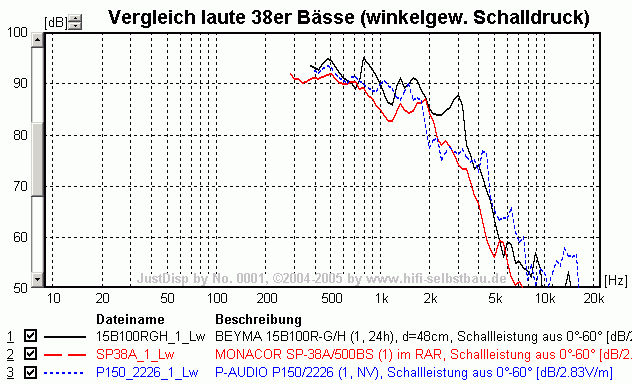

Der Klirrfaktor und der wellige Energiefrequenzgang verbieten (nach Papierform)

in sehr hochwertigen Systemen einen Einsatz > 500 Hz. Vergleicht man den

15B100R-GH mit anderen bereits von uns getesteten 38ern (z.B. dem

IMG Stageline SP-38PA/500BS oder dem in der HighLive eingesetzten (aber

leider nicht mehr lieferbaren)

P-Audio P150/2226), so hat jeder seine Stärken und Schwächen:

Beim Vergleich sieht man auch, WARUM der P-AUDIO P150/2226 in unserer

HighLive (Trennfrequenz 1.1 kHz) steckt ;-) Beide Alternativchassis benötigen

zwar ein größeres Gehäuse (z.B. 150 Liter), gehen dann aber auch ohne Pegelabfall

tiefer.

In wie weit die beobachteten Eigenschaften nun auf die Schaumstoffsicke

zurückzuführen sind kann man so nicht sagen, dazu wäre ein baugleiches Chassis

mit "normaler", mehrfach gewellter und bedämpfter Textilsicke oder mit Gummisicke

nötig. An der guten Pegellinearität und dem geringen Klirrfaktor im Bassbereich

könnte sie beteiligt sein ;), am welligen Frequenzgang aber leider auch

:(.

Die Hervorhebung eines Merkmals (z.B. Schaumstoffsicke, oder an

anderer Stelle AlNiCo-Magnet oder Feldspulen-Antrieb etc.) mag zwar marketingmäßig

zur Differenzierung zu anderen Produkten hilfreich sein, am Ende des Tages

besteht ein Lautsprecherchassis aber aus vielen Einzelteilen, die alle mehr

oder weniger miteinander interagieren und sehr sorgfältig aufeinander abgestimmt

sein wollen. So gesehen ist der BEYMA 15B100R-GH nicht besser (oder schlechter)

nur weil er eine Schaumstoffsicke hat.

Wenn der 15B100R-GH voll ins "Beuteschema" passt ist der UVP von 348

€ angemessen.

|

Neuauflage

Neuauflage

Kommentare

der im Text erwähnte P.Audio Bass P150/2226 ist jetzt schon über 1 Jahr aus dem Programm. Aber warum macht ihr ein Umweg; nehmt doch gleich das Original: JBL 2226H.

Ein vergleichbares Beyma Chassis ohne "Bröselsicke" ist das Beyma 15LX60-V2:

http://profesional.beyma.com/pdf/15LX60V2E.pdf

Lieben Gruß

Hauke

Bis ich Platz und Mittel hatte um mir grosse Boxen mit 15-Zöller zu leisten war die Zeit der weich-eingespannten vorbei also gab es für mich keine Alternative und auch keine test- bzw. Vergleichsmöglichkeiten mehr. Ich freue mich daher über den come-back des 15B100 (Audax's hat jetzt auch den grossen mit weicher Aufhängung).

Habe zur Zeit Onken W Nachbauten, allerdings nicht mit Altecs 515 oder 416, sondern mit dem Ciare 15.64 (also 2 pro Seite in 500L netto). Die Front ist aufgeschraubt und daher austauschbar bzw. mit anderen Treibern bestückbar.

Hat schon jemand versucht diese neuauflage des Beyma Klassikers in 200 bis 250 L einzubauen ? Es werden immer 80 bis 100 L Volumen empfohlen (so auch verschiedene Simu-Programme) aber der Bericht meint "Die TSPs lassen in einem "idealen" Bassreflexgehäuse keine Tiefbasswiedergabe erwarten. Erst wenn man das Gehäuse deutlich größer macht, in Wandnähe aufstellt und auf praxisgerechte 40 Hz abstimmt geht es tief genug hinunter".

Wieviel grösser also?