Schallabsorption, aber richtig! MindStorm Mk2 - Gehäuseabsorption

Bei den Laborversuchen zur neuen Version der Mindstorm sind wir unter anderem mal wieder auf die Problematik der Schallabsorption innerhalb des Gehäuses gestoßen. Meist wird ein Lautsprecher mit irgendwelchem Material gestopft, ohne dass man sich viele Gedanken über das tatsächliche Verhalten des Materials macht. Unsere Erfahrungen bei der Mindstorm Mk2 waren so interessant, dass wir euch das nicht vorenthalten möchten und deshalb einen eigenen Kurz-Bericht dazu verfasst haben.Bei der MindStorm Mk2 handelt es sich im Wesentlichen um eine mittelgroße Standbox mit den Innenmaßen 88.2 (H) x 19.0 (B) x 30.2 (T). Der Bassmitteltöner wurde in 80 cm Höhe fast am oberen Ende des Gehäuses montiert. Das ist gut für die Richtwirkung im mittleren Frequenzbereich aber schlecht für die Schalldruckverteilung im Gehäuse bei tiefen Frequenzen (stehende Wellen). Hier muss man sich etwas einfallen lassen, damit der Schuss nicht nach hinten los geht . . .

Eine Stehwelle bildet sich immer dann aus, wenn 2 Wände weitgehend parallel zueinander verlaufen. Dann saust die Schallwelle immer hin und zurück und hin und zurück. Wenn genau 1/2 Wellenlänge zwischen die parallelen Wände passt schaukeln sich die hin- und herlaufenden Schallwellen gegenseitig auf - es kommt zu einer stehenden Welle. Diese kann in der Nähe der parallelen Wände besonders gut angeregt werden - genau da, wo unser Bassmitteltöner sitzt. Es gilt:

Wellenlänge Lambda [m] = Schallgeschwindigkeit c [m/s] / Frequenz F [Hz]

Die Frequenz Fr [Hz], bei der gerade eine halb Wellenlänge zwischen den Wandabstand d [m] passt berechnet sich zu (c = 340 m/s):

Frequenz Fr [Hz] = 170 / Wandabstand d [m]

Durch eine Hornkehle (= schräger Deckel) ergibt sich bereits eine Entschärfung der Problematik, wobei der mittlere Wandabstand etwa 80 cm beträgt. Dabei muss man also mit einer Stehwelle bei etwa 210 Hz rechnen. Wie schlimm ist denn das? Dazu haben wir in 5 cm Abstand vor dem Bassmitteltöner (also außerhalb des Gehäuses) den Schalldruck in verschiedenen Zuständen gemessen:

| Zustand | Kanal | Gehäuse | Streben |

| C01 | Zu | Leer | Keine |

| C02 | Zu | 1x Matte PV unten | Keine |

| C03 | Zu | 2x Matte PV unten | Keine |

| C04 | Zu | je 1x Matte PV oben + unten | Keine |

| C05 | Zu | Leer | Ring |

| C06 | Zu | Leer | 2x Brett 30° 1/3 |

| C07 | Zu | Leer | 2x Brett 90° 1/3 |

| C08 | Zu | Leer | 1x Brett 30° 1/2 |

| C09 | Zu | Leer | 2x Brett -30° 1/3 |

| C10 | Zu | 1x Matte PV mittig | 2x Brett 90° 1/3 |

| C11 | Zu | 1x Matte PV unten | 1x Brett 30° 2/3 |

| C12 | Zu | 1x Matte PV unten | 2x Brett 30° 1/3 |

| C13 | Zu | 5x Matte GW unten | Keine |

| C14 | Zu | 3x Matte GW unten | Keine |

| C15 | Zu | 2x Matte GW mitte | Ring |

| C16 | Zu | IHA, 210Hz, unten | Keine |

Das Gehäuse lag auf dem Boden, damit der Deckel einfach geöffnet und geschlossen werden konnte (Abdichtung mit Dichtband, Beschwerung mit 2x SPH-300KE ;-) ). Noch ein paar Erläuterungen zu den Abkürzungen:

| Polyester-Vlies 40 x 100 x 5 cm | |

| Glaswolle 30 x 19 x 5 cm |

Impedanz und Schalldruck im Nahfeld des Chassis (geschlossen)

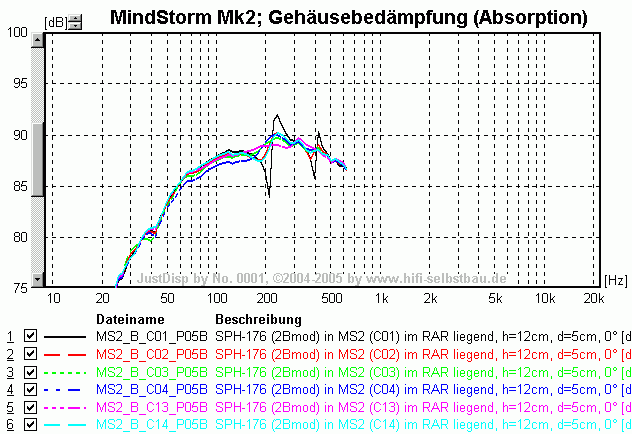

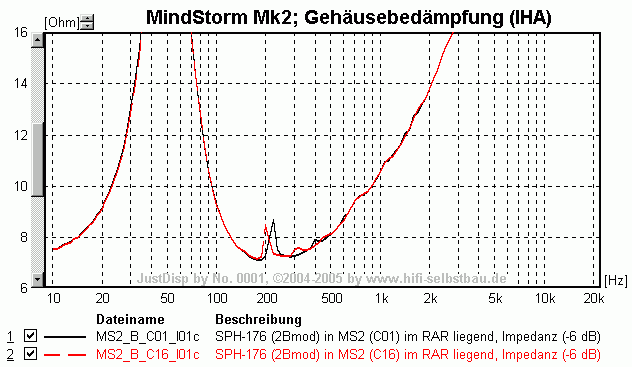

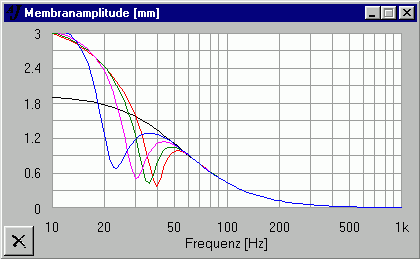

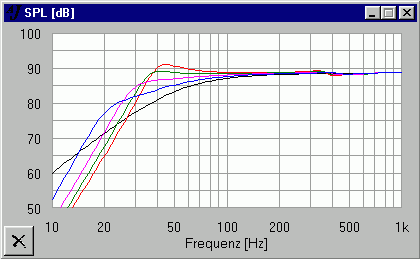

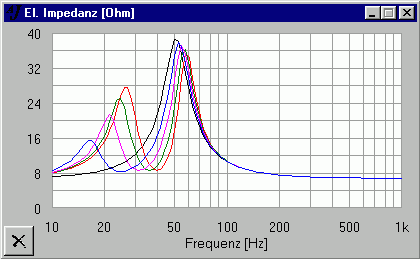

Zunächst blieb der Hornresonator geschlossen und es wurden verschiedene Materialien verglichen:

-> im leeren Zustand stehende Wellen bei 217 und 410 Hz (C01 - schwarz)

-> Absorption am Boden entschärft die Resonanzen

-> Absorption oben und unten (C04 - blau) bewirkt Schalldruckabfall um 1 dB < 200 Hz

-> 5 Glaswollematten sind optimal (C13 - magenta), 3 reichen nicht (C14 - cyan)

Absorption in der Nähe des Treibers (C02 gegen C04) bewirkt zwischen 60 und 140 einen Pegelabfall um 0.7 dB! Das Material in Chassisnähe führt offensichtlich dazu, dass die mitschwingende Luftmasse erhöht und dadurch der Wirkungsgrad reduziert wird. Was sagt denn der Impedanzverlauf dazu?

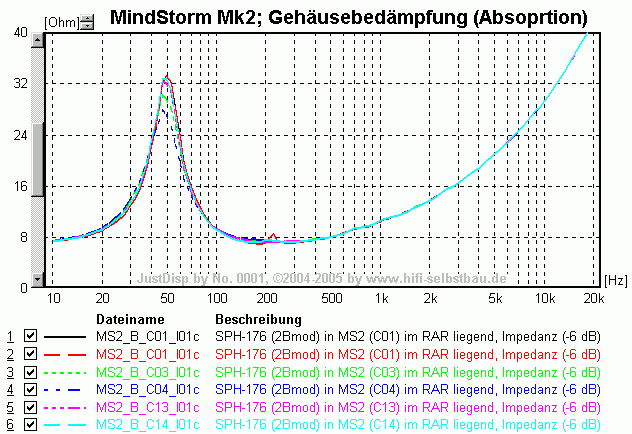

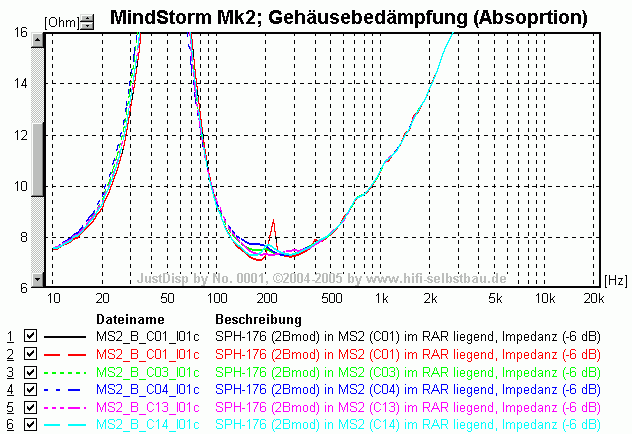

-> die Ergebnisse korrespondieren perfekt mit den Schalldruckmessungen!

Aus den Impedanzkurven wurden mit JustDisp (Demoversion) die folgenden TSPs ermitteltet (Rdc=7.04 Ohm, Konzentration um Fres):

| Zustand | Fc [Hz] | Qmc [-] | Qec [-] | Qtc [-] |

| C01 | 49.71 | 2.845 | 0.749 | 0.593 |

| C03 | 48.04 | 2.412 | 0.726 | 0.558 |

| C04 | 46.95 | 2.141 | 0.734 | 0.547 |

| C13 | 48.72 | 2.671 | 0.744 | 0.582 |

| C14 | 48.83 | 2.761 | 0.740 | 0.584 |

5 Glaswollematten (Gesamtdicke 25 cm, d.h. > 1/4 der Gehäusehöhe) am Boden des Gehäuses "belasten" das Chassis nicht (höchstes Qmc und höchstes Fc) aber entschärfen die stehenden Wellen fast perfekt. 3 Matten reichen aber nicht aus, wie kommt das?

Bei porösen Absorbern wie Schaumstoff, Vlies etc. funktioniert Absorption dadurch, dass die Geschwindigkeit der "Schallteilchen" durch Reibung in Wärme umgewandelt wird. An den Wänden muss die Geschwindigkeit immer 0 sein (sofern sie nicht mitschwingen) -> dort kann poröses Absorptionsmaterial keine Wirkung zeigen. Im Abstand von Lambda/4 hat die stehende Welle die größte Geschwindigkeit, hier kann poröses Absorptionsmaterial optimal wirken. Allerdings wird auch dort eine gewisse Schichtdicke benötigt, damit der Effekt groß genug ist. Diese beträgt etwa Lambda/12.

Animation mit freundlicher Genehmigung von Dr. Dan Russell, Kettering University

Die obige Animation zeigt die Schalldruckverhältnisse, wenn ein Kolben ein einseitig offenes (oder unendlich langes) Rohr anregt. In diesem Fall passen 10 komplette Wellenlängen in die Rohrlänge. Wenn genau eine halbe Wellenlänge zwischen 2 parallele Wänden passt ergibt sich im eingeschwungenen Zustand folgendes Bild:

| Schalldruck | Schallschnelle |

|---|---|

schwarz = hoher Schalldruck |  schwarz = hohe Schallschnelle |

Die 5 Glaswollematten sind demnach dick genug, damit die wandfernen Lagen in das Gebiet erhöhter Geschwindigkeit eindringen können. Außerdem sind sie insgesamt dick genug um einen deutlichen Effekt zu erzielen. Im Falle der 3 Lagen sind beide Bedingungen weniger gut erfüllt.

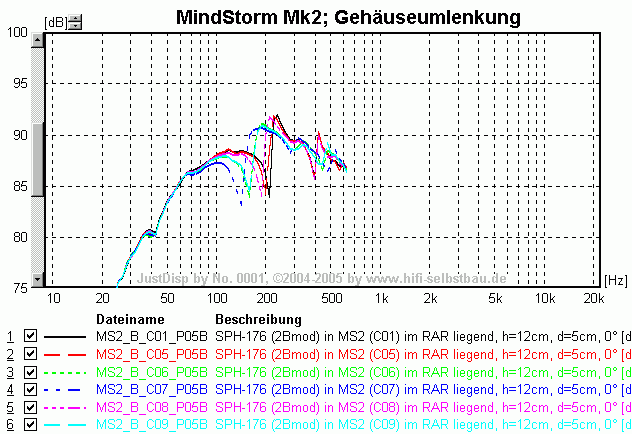

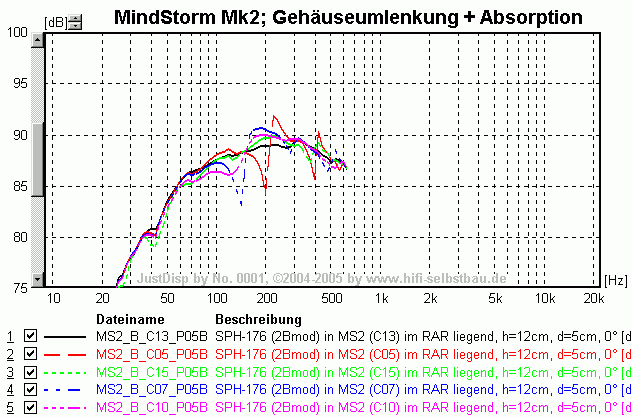

Kann man die stehende Welle nicht durch Umlenkbretter in die Irre führen? Dazu haben wir mehrere Anordnungen getestet, mit und ohne Absorption:

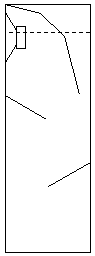

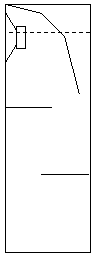

C06, C12 |  C07, C10 |  C08 |  C09 |  C11 |  C15, C17-C21 |  C16 |

Und so sieht jeweils der Schalldruck in 5 cm vor dem Basschassis aus:

-> es bildet sich immer eine stehende Welle aus mit weitgehend gleichem "Sprung"

-> das Gehäuse wird durch die Umlenkungen lediglich "länger"

Beim "längeren" Gehäuse wird es jedoch leider noch schwieriger diese größeren Wellenlängen effektiv zu absorbieren, so dass dies nicht unbedingt der richtige Weg ist. Es sei denn, man würde das Material gezielt in der Mitte platzieren:

| -> | die 2 Glaswollematten unter- und oberhalb der Ringversteifung wirken erstaunlich gut (rot - nur Ring, grün - + 2 GW-Matten) |

| -> | mit PV-Matte zwischen den 90°-Umlenkungen (magenta) ist es immer noch sehr wellig und kostet im Mittel 0.7 dB Pegel oberhalb von 70 Hz (max. 2 dB bei 120 Hz) |

| -> | beide theoretisch optimalen Anordnungen sind weniger gleichmäßig als die 5 GW-Matten auf dem Boden (schwarze Kurve) |

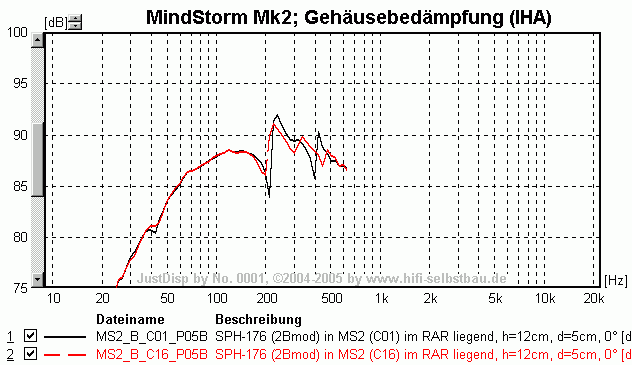

Neben dem klassischen, porösen Absorbern gibt es noch andere Absorbertypen wie Platten- und Helmholtz-Resonatoren. Letztere werden zur Bassunterstützung bei Bassreflexboxen eingesetzt. Das Bassreflexrohr entzieht dem Innenraum bei einer bestimmten Frequenz (die sich aus dem Gehäusevolumen und der Rohrgeometrie ergibt) Schallenergie und leitet sie nach draußen. Bei einem so genannten internen Helmholtz-Absorber (kurz IHA) mündet das Bassreflexrohr nicht nach "draußen" sondern in ein Gehäuse innerhalb der Box.

Ganz ähnlich macht man das ja auch außerhalb des Gehäuses zur Verbesserung der Raumakustik. Dort wird ein Gehäuse mit BR-Rohr (= Helmholtz-Resonator) verwendet um dem Raum Energie zu entziehen. Damit das funktioniert muss so ein externer Helmholtz-Absorber (kurz EHA) möglichst groß (Volumen > 100 Liter und möglichst großer Rohrdurchmesser) und möglichst nah an der Schallquelle angebracht werden. Und wie verhält es sich bei einem IHA?

Dort soll das Volumen ca. 1/8 des Boxenvolumen bei nicht vorhandenem IHA betragen. Muss man das Volumen des IHAs eigentlich vom Volumen der Box abziehen? Wenn die Helmholtz-Frequenz deutlich oberhalb der Eigenresonanz liegt muss das Volumen nicht abgezogen werden. Ein Helmholtz-Absorber wirkt unterhalb seiner Resonanzfrequenz wie ein offenes Loch im Gehäuse. Oberhalb seiner Resonanzfrequenz bewirkt die Massenträgheit des Luftpropfens im Rohr, dass das Rohr akustisch zu ist. Das bedeutet, dass oberhalb der Resonanzfrequenz des IHA das Volumen des IHAs vom Gehäusevolumen abgezogen werden müsste. Bis dahin ist jedoch schon alles zum Thema Resonanzfrequenz des Lautsprechers im Gehäuse gelaufen . . .

Da bei der MindStorm Mk2 in der Nähe des Chassis wenig Platz ist haben wir den Absorber auf der gegenüber liegenden Wand angebracht. Ein 19mm starkes, schräges Brett teilte ein Volumen von ca. 4 Litern ab, welches mit einer 70 mm durchmessenden Öffnung eine Abstimmfrequenz von 210 Hz ergeben sollte (Zustand C16, Skizze s.o.) und leicht mit Polyestervlies gefüllt wurde. Und was sagen die Messungen?

-> Uups, da hat wohl was nicht geklappt!

-> Uups, da hat wohl was nicht geklappt!

Was ist da schief gegangen?

- haben wir die Resonanzfrequenz nicht ganz genau getroffen?

- ist die Resonanzfrequenz bereits durch das schräge Brett leicht verschoben?

- ist beim Aufbau des IHAs etwas schief gelaufen (undicht)?

- wirkt der IHA nicht so stark, weil er nicht direkt neben dem Chassis angebracht ist?

Hier einige Beispielfotos zu den verschiedenen Bedämpfungen und Umlenkungsversionen

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

Einstellbereich des Hornresonators

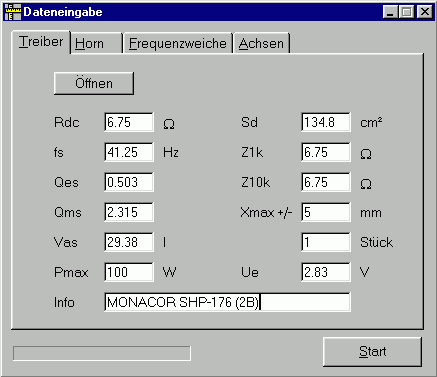

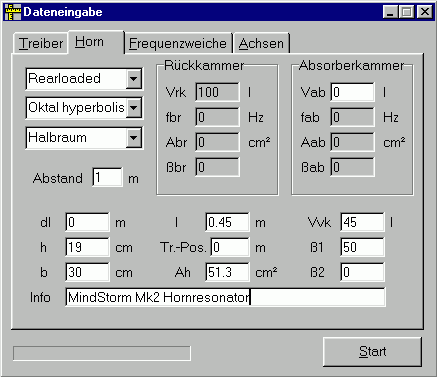

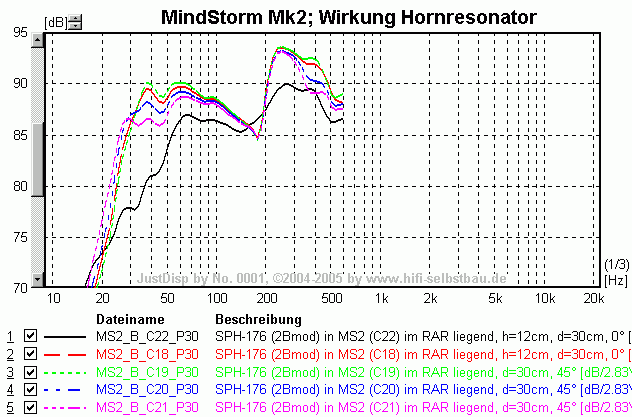

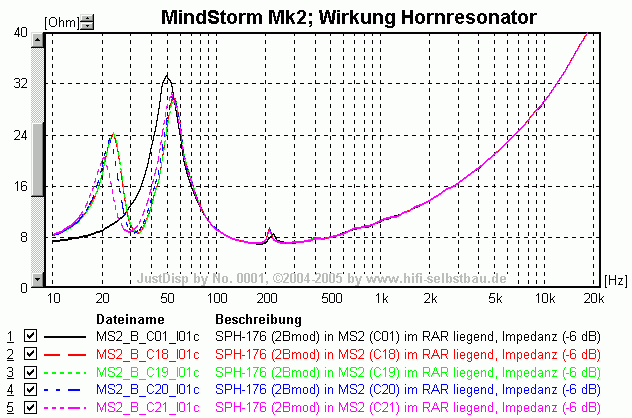

So, nachdem die "Innereien" des Gehäuses verstanden wurden wollen wir doch mal schauen, was das Herzstück der MindStorm Mk2 so macht, der Hornresonator. Die Idee des Hornresonators war den Effekt der Bassreflexöffnung durch eine bessere Anpassung (= langsame Erweiterung) zu verstärken. Als "Nebenprodukt" kann man die Halsöffnung des Hornresonators von 0 mm (= geschlossenes Gehäuse) über 27 mm (= ideale Abstimmung) bis auf 36 mm verstellen und so den Frequenzgang im Bassbereich feinfühlig einstellen - und zwar von außen!Vor dem Bau kommt wie immer die Simulation, diesmal mit AJHorn. Als Öffnungsfunktion erwies sich "Oktal hyperbolisch" als besonders günstig. Hier weichen auch bei Veränderung der Halsfläche die übrigen Abmessungen nicht so stark voneinander ab, so dass die Hornkehle durch 3 Teilsegmente angenähert werden konnte, von denen sich das erste verstellen lässt. Hier nun die Simulation mit AJHorn:

Und was sagt das Mikro dazu? Dazu wurde der Summenschalldruck an einem Punkt gemessen, der gleich weit von beiden Teilschallquellen (Chassis und Mundöffnung) entfernt liegt und gleichzeitig möglichst nah an beiden Teilschallquellen liegt um die Raumrückwirkungen klein zu halten:

-> die "Störungen" oberhalb von 150 Hz werden durch das "leere" Gehäuse verursacht (s.u.)!!!

-> mit Hornresonator (z.B. rot gegen schwarz) ergibt sich ein Schalldruckgewinn von ca. 10 dB bei 33 Hz!

-> die Feinabstimmung erlaubt eine Anpassung um +/- 3 dB bzw. +/- 3 Hz

-> Messung und Simulation stimmen gut überein (relativer Pegel)!

| Zustand | Kanal | Gehäuse | Streben |

| C17 | 27mm | 5x Matte GW unten | Ring |

| C18 | 27mm | Leer | Ring |

| C19 | 36mm | Leer | Ring |

| C20 | 18mm | Leer | Ring |

| C21 | 9mm | Leer | Ring |

| C22 | Zu | 5x Matte GW unten | Ring |

| C23 | 27mm+PV16cm | Leer | Ring |

Und was sagt die Impedanz dazu?

-> der Verstellbereich ist nicht so groß wie prognostiziert

|  |

|  |

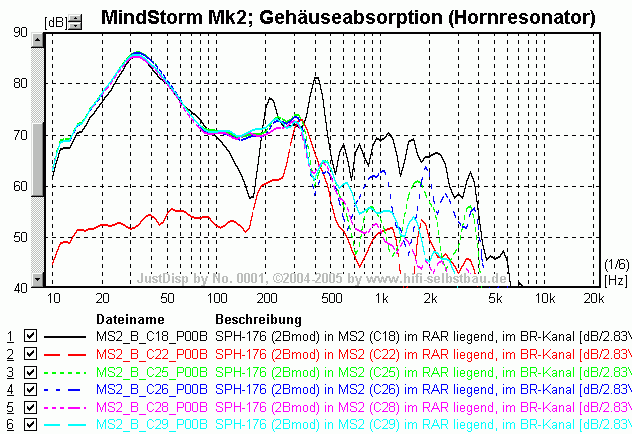

Unerwünschte Signale aus dem Hornresonator?

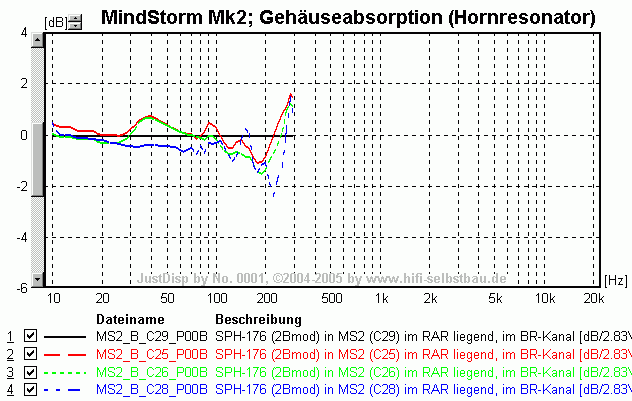

Die obigen Kurven wurden mit "leerem" Gehäuse gemessen, damit die Effekte deutlicher wurden. Ein generelles Problem von Bassreflexrohren ist, dass sie oberhalb der eigentlichen Resonanzfrequenz nicht immer ganz dicht sind. Die Sperrwirkung des Rohres steigt nach zunächst steilem Abfall im Weiteren nur mit 6 dB/Oktave an. Diese Abnahme fällt durch stehende Wellen im Rohr und im Gehäuse auf noch etwas geringer aus. Das Thema stehende Wellen im Gehäuse hatten wir ja schon ausgiebig behandelt. Auch im beidseitig offenen Rohr kommt es bei Vielfachen der halben Wellenlänge zu Resonanzen.Da der Hals des Hornresonators fast auf halber Gehäusehöhe endet ist der Resonator relativ unempfindlich bezüglich der untersten stehenden Welle im Gehäuse bei ca. 210 Hz. Bei der doppelten Frequenz liegt der maximale Schalldruck aber im Bereich des Hornhalses an und wird durch die Länge des Hornresonators auch noch verstärkt. Hier muss die Absorption im Gehäuse schon sehrgut sein, sonst könnte es ein Problem geben. Was kommt den nun so aus dem Hornresonator heraus? Dazu haben wir das Mikrofon ziemlich weit in den Resonator hinein geschoben, damit der direkte Schall des Chassis von außen möglichst stark unterdrückt wird:

-> ohne Absorption (schwarz) ist der Pegel besonders bei 200 und 400 Hz unakzeptabel hoch!

-> bei geschlossenem Resonator (rot) ergibt sich eine Spitze bei 300 Hz (Direktschall, Kammerresonanz)

-> bei der blauen Kurve fehlt die Absorption auf der Schräge

-> die Absorption auf den Seitenwänden (C28 und C29) wirkt besonders > 600 Hz

| Zustand | Kanal | Gehäuse | Streben |

| C24 | 27mm | 5x Matte GW unten | Ring |

| C25 | 27mm | 5x Matte GW unten + NSSabc | Ring |

| C26 | 27mm | 5x Matte GW unten + NSSab | Ring |

| C27 | 27mm | 5x Matte GW unten + NSSa | Ring |

| C28 | 27mm | 5x Matte GW unten + NSSabcd | Ring |

| C29 | 27mm | 5x Matte GW unten + NSSabcd_cut | Ring |

Noch ein paar Erläuterungen zu den Abkürzungen:

| Noppenschaumstoff 15/40 mm - a = 30 x 19 über 5x GW - b = 28 x 19 hinter HT - c = 42 x 19 auf Schräge - d = 50 x 21 auf Seiten, an Hornkehle angepasst - _cut = alles auf Höhe Bass unten abgeschnitten |

Im Detail erkennt man, dass eine zu starke Absorption in der Nähe des Chassis (C28) den Nutzpegel < 100 Hz um knapp 0.5 dB reduziert. Daher wurde C29 als optimaler Kompromiss schließlich realisiert:

Fazit

Mit der Schallabsorption im Inneren des Gehäuses nicht nur das Verhalten um die Resonanzfrequenz der Gehäuse-/Chassiskombination beeinflusst (Stichwort: virtuelle Volumenvergrößerung). Besonders Chassis mit leichter Papiermembran wie z.B. der MONACOR SPH-176 (Abonnenten) reagieren recht empfindlich auf stehende Wellen im Gehäuse und auf Absorptionsmaterial, das ihnen zu nahe kommt.Zur Unterdrückung von stehenden Wellen wurden Umlenkungen, verschiedene Absorptionsmaterialien an verschiedenen Orten und Stärken sowie ein interner Helmholtz-Resonator (IHA) untersucht. Das Rennen machte die gute alte Glaswolle - richtig angeordnet sind auch keine gesundheitlichen Probleme zu befürchten!

Bei Bassreflexboxen kann durch geschickte Wahl des Einbauortes und einer effektiven internen Absorption dafür gesorgt werden, dass im mittleren Frequenzbereich keine unerwünschten Schallanteile "ausbüchsen". Verbesserung von über 20 dB gegenüber dem "nackten" Gehäuse ohne nennenswerte Einbußen des Bassreflexeffektes lassen sich mit geschickter Wahl und Anordnung des Absorptionsmaterials erreichen.

In beiden Fällen lohnt eine detaillierte Analyse durch Messungen im Nahfeld des Chassis. Wir hätten jedenfalls nicht gedacht, dass man da ganz leicht 0.5 dB und mehr "verschenken" kann.

Kommentare

Gruss

Olli

Gerade bei der Lage und Grösse der schrag eingeklebten Umlenkbretter kann man hier vieles richtig, aber auch falsch machen. Hat das Brett der falsche Grösse und oder Lage, kann das zu weiterer unerwünschte Gehäuse Innenresonanzen führen. Eine Untersuchung zu diesem Thema hat Leo Kirchner gemacht bei der Entwickelung sein V-Monitor Lsp.Box. Einen genauen und ausführlichen Documentation zu diesem Lautsprecher findet sich im PDF Form auf der Website von Leo Kirchner.

Insofern viel Spass beim lesen.

MfG Eric Brewer:-)